デジファブ技術で

共創のモノづくりを

働き方は人の数だけある。

でも、オフィス家具はどうだろう。

作り手と使い手が一緒にモノづくりに

取り組めたならきっと「働く」は

もっと豊かになるはずだ。

- photo: Taro Tanaka

- illustration: hanako yamada

- edit: ryuya yamada

- interview & text: hayate kitano

この記事は約5分で読めます

INDEX

オンリーワンのモノづくり

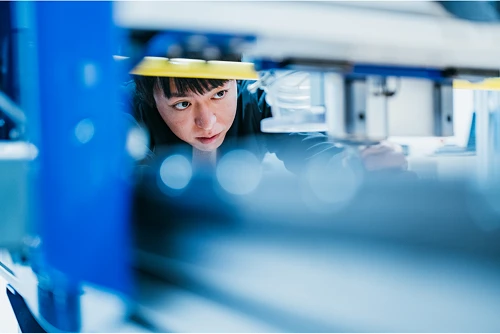

働き方の多様化やハイブリッドワークの広まりを受け、これからのオフィスを考えるうえで取り組んでいるのが、一人ひとりの「個性」を尊重した場所づくりだ。そこで着目したのが、デジタルファブリケーションという技術。アイデアを設計図に落とし込み、データをデジタル木材加工機に送信すれば、機械が自動でデザインを具現化してくれるというもの。

最大の魅力は、コストのかかる金型や大量の資材を必要とせず、オンリーワンのモノづくりが可能となること。また、デザインや制作の敷居が低く、ユーザーの声を反映しやすいのもメリットだ。そこで、作り手と使い手が一緒にモノづくりをする「共創」という考え方も視野に入れ、プロジェクトを進めていった。

Column

2022年11月には、デジタル木材加工機を導入したスタジオ〈(0,0,0)studio genten(スタジオゲンテン)〉を、THE CAMPUS内に開設。デジタルファブリケーション技術を活用したオリジナルの内装空間やアート、家具を提案するサービスの模索がはじまった

既存のイスやテーブルのパーツに、デジタル木材加工機でつくられた木材を組み合わせるのも、アイデアのひとつ。働く場に求める世界観を具現化すべく、オブジェやアート作品の製作にも挑戦している。

誰でも参加できる

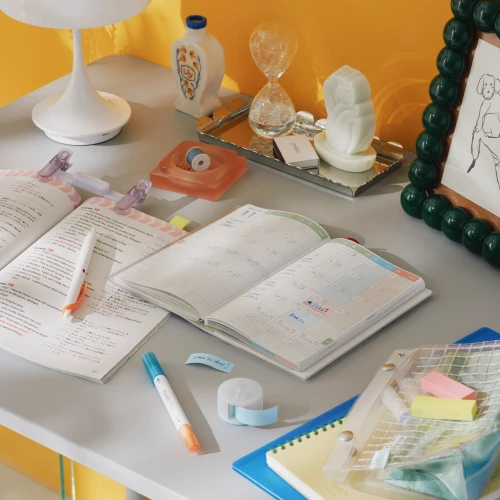

〈(0,0,0)studio genten(スタジオゲンテン)〉を、誰もが参加できるモノづくりのラボにしたいという思いから、社内メンバーのスキル向上を目的に、専門企業を招いた研修やワークショップを行っている。

テーマをもとに持ち寄ったアイデアをデザインに反映し、リアルタイムで形にして参加者と共有することで、モノづくりはもっと身近なものになるはずだ。そんな視点の変化を、チームを超えて社内、そして社外へと伝播させていこうと取り組んでいる。

「参加者が増えれば視点も広がり、拾いきれていなかったニーズも見つかるかもしれません。目指すのは、作り手と使い手の垣根がなく、ユーザーやパートナーと一緒にモノづくりができる、『共創』する未来。誰もが参加できる開かれたラボをつくることは、多様化する働き方を支えるコクヨの新たな挑戦なのです」。

ラボでの実験

誰でも参加できる

色々とお話を聞いていきたいと思っています。そんな視点の変化を、チームを超えて社内、そして社外へと伝播させていこうと取り組んでいる。そんな視点の変化を、チームを超えて社内、そして社外へと伝播させていこうと取り組んでいる。

Qどのように開かれたラボなのでしょうか?

そうなんですね。それって、どんな場面で言われることが多いんですか?

たとえば、社外のプロジェクトで他のチームと一緒になるときですね。「すごく主体的に動いてますね」とか、「発言の内容がすごく前向きですね」って言われることが増えてきて。

それはすごいですね。イムさんはどうですか?

明確なきっかけがあったわけではないんですけど、ここ1年くらいで意識的に「みんなで成長しよう」っていう雰囲気をつくるようにしたんです。会議でも、ただ報告するだけじゃなくて、意見交換の場になるように心がけたり。

なるほど。とても大切なことですね。

誰でも参加できる

サンプル画像

サンプル画像

〈(0,0,0)studio genten(スタジオゲンテン)〉を、誰もが参加できるモノづくりのラボにしたいという思いから、社内メンバーのスキル向上を目的に、専門企業を招いた研修やワークショップを行っている。

テーマをもとに持ち寄ったアイデアをデザインに反映し、リアルタイムで形にして参加者と共有することで、モノづくりはもっと身近なものになるはずだ。そんな視点の変化を、チームを超えて社内、そして社外へと伝播させていこうと取り組んでいる。

「参加者が増えれば視点も広がり、拾いきれていなかったニーズも見つかるかもしれません。目指すのは、作り手と使い手の垣根がなく、ユーザーやパートナーと一緒にモノづくりができる、『共創』する未来。誰もが参加できる開かれたラボをつくることは、多様化する働き方を支えるコクヨの新たな挑戦なのです」。

Profile

阿部 大樹

ワークプレイス事業本部

スペースソリューション本部

あべ・だいじゅ/1990年新潟県生まれ。新潟大学医学部を卒業後、東京都立松沢病院、川崎市立多摩病院等に勤務する。著作に『Forget it Not』など。訳書にH・S・サリヴァン『精神病理学私記』(共訳、日本翻訳大賞)、H・S・ペリー『ヒッピーのはじまり』など。

Writer

Profile

阿部 大樹

ワークプレイス事業本部

スペースソリューション本部

あべ・だいじゅ/1990年新潟県生まれ。新潟大学医学部を卒業後、東京都立松沢病院、川崎市立多摩病院等に勤務する。著作に『Forget it Not』など。訳書にH・S・サリヴァン『精神病理学私記』(共訳、日本翻訳大賞)、H・S・ペリー『ヒッピーのはじまり』など。

ラボでの実験

-

![]()

CNCルーターで作り出したプロトタイプの数々。

-

![]()

『共創』する未来を信じ、まずは自分で試す。

-

![]()

手がリンクにあたると痛くて集中できない

-

![]()

手がリンクにあたると痛くて集中できない