「好奇心を人生に」

コクヨから社会への

121年目の約束

創業から120年を迎えた日、代表執行役社長の黒田英邦は何を語ったのか。“好奇心”を核に据えたリブランディングの全体像を、発表会の臨場感そのままにレポートします。

この記事は5分で読めます

INDEX

節目の日。THE CAMPUSから始まる新章

2025年10月2日、秋晴れの品川にあるオフィスTHE CAMPUSにて、メディア向けリブランディング発表会が開催されました。プログラムは、新ロゴを含むコーポレートアイデンティティ(以下、CI)とコーポレートメッセージの発表に始まり、新施策や短編映画の紹介、最後に質疑応答という流れです。

会場は続々と報道関係者で埋まり、緊張感と同時に「これから何が伝えられるのか」という期待感が漂います。やがてイベントはスタートし、ステージには5代目社長・黒田英邦が登壇しました。曾祖父の創業から120年。この節目の日に何が語られるのか。黒田の第一声に注目が集まりました。

コクヨは“好奇心屋”になります

コクヨのこれまでの歴史を振り返る黒田

黒田は冒頭、「コクヨは今日から生まれ変わります」と切り出しました。続けて、これまで文具やオフィス家具、空間、通販の事業を通して、お客様の中に「もっとやってみたい」という感情が芽生える瞬間にコクヨが立ち会ってきた歴史を振り返り、その感情のすべては“好奇心”から生まれる、と主張しました。

AIには持ち得ない、人間の根っこに宿る純粋な衝動。この“好奇心”という価値を中心に据え、人々の「学びたい、働きたい、暮らしたい」という前向きな感情が生まれる社会をつくっていきたい―――そんな想いを込めて、これからのコクヨは「好奇心屋になる」と宣言しました。

「好奇心を人生に」ステートメントムービー

報道関係者を前にコクヨ初となるコーポレートメッセージを宣言

こうして、新たに掲げられたコーポレートメッセージが「好奇心を人生に」です。ここで黒田が強調したのは、「好奇心は競争をあおるものではなく、リスペクトや協働を生む力になる」ということ。分断が広がる社会において、人と人を再び結び直す力をもつのが好奇心であり、好奇心を生み出すことは、コクヨが目指す「自律協働社会」を実現するエンジンになると語りました。

この日示された未来像は、単なるメッセージの掲示にとどまりません。コクヨは好奇心を生み、育て、掛け合わせるための場づくりを加速させます。その象徴として「CURIOCITY構想」を掲げました。これは、好奇心を意味する「CURIOSITY」の「S」を「C」にしたコクヨの造語。「働く・学ぶ・暮らす」が交差し、誰かの「やってみたい」が隣の「やってみたい」を刺激する―――そんな相互作用を生む「CITY」、つまり場所を品川THE CAMPUSを起点に広げていく考えです。この構想は国外へも広げるとし、今後の展開を期待させる内容となりました。

斜めに、無数に、広がる新CI

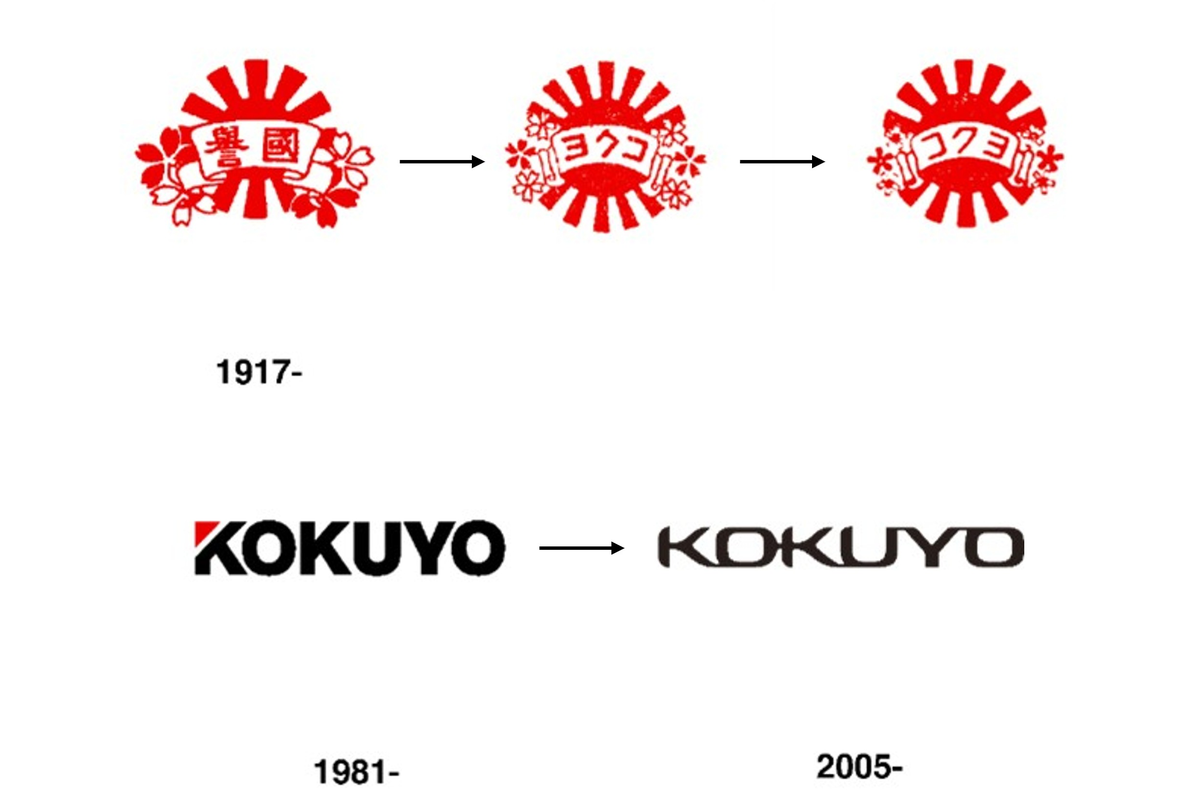

コクヨロゴの変遷

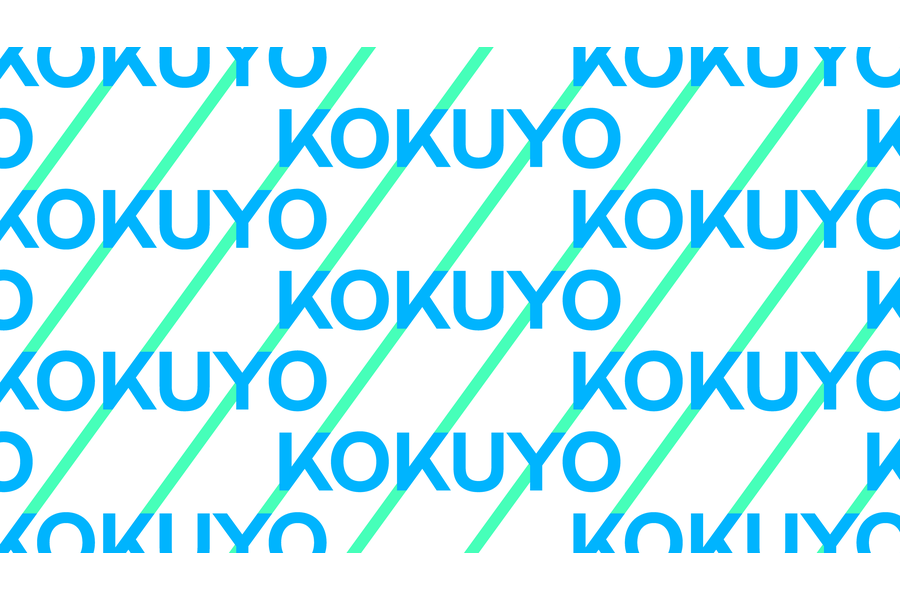

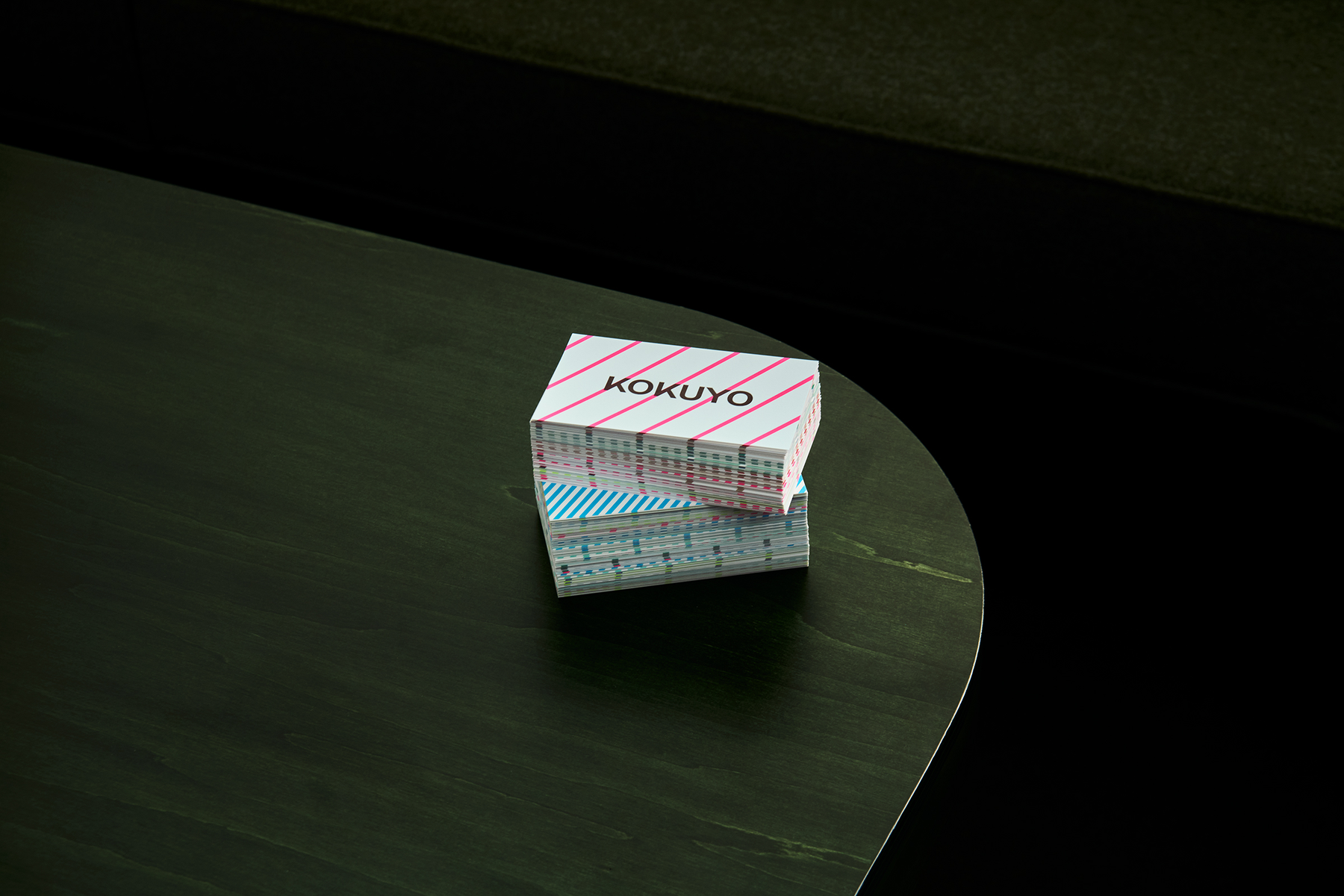

次に紹介されたのは、1917年の「朝日に山桜」を施したマーク以来、幾度かの変遷を経てお披露目となった新ロゴです。核となるのは「K・K・Y」の3文字が等間隔で揃う“斜めグリッド”。この斜めラインがストライプとして無限に展開し、無数のパターンでコクヨの多面性を可視化しています。

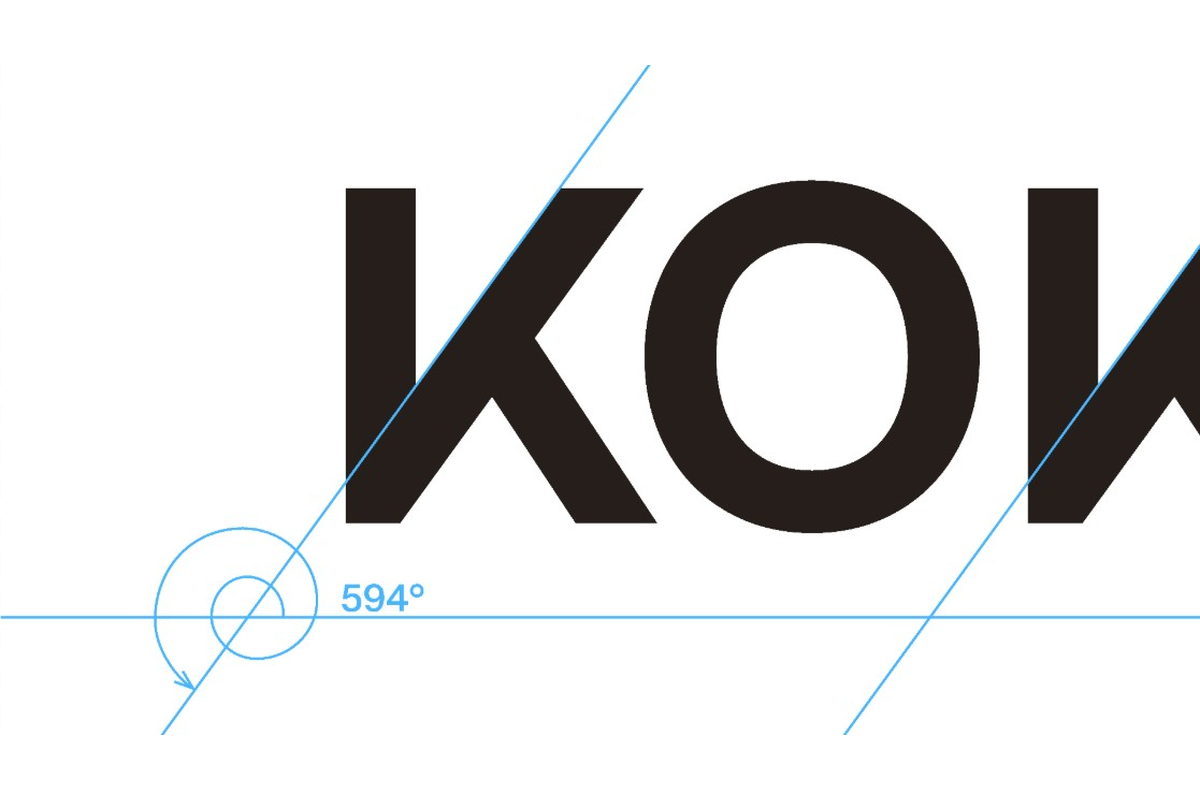

そして細部には数字の遊び心も。ラインの角度には「5(コ)9(ク)4(ヨ)」を想起させる意匠を忍ばせ、360°の視野を超えて「既視界の先へ踏み出す」意思を象徴しました。

新ロゴと初のコーポレートメッセージ

特徴は等間隔で揃う斜めグリッド

斜めラインが無限に広がることで、コクヨの多面性を表現

斜めラインの角度を594°(=コクヨ)に

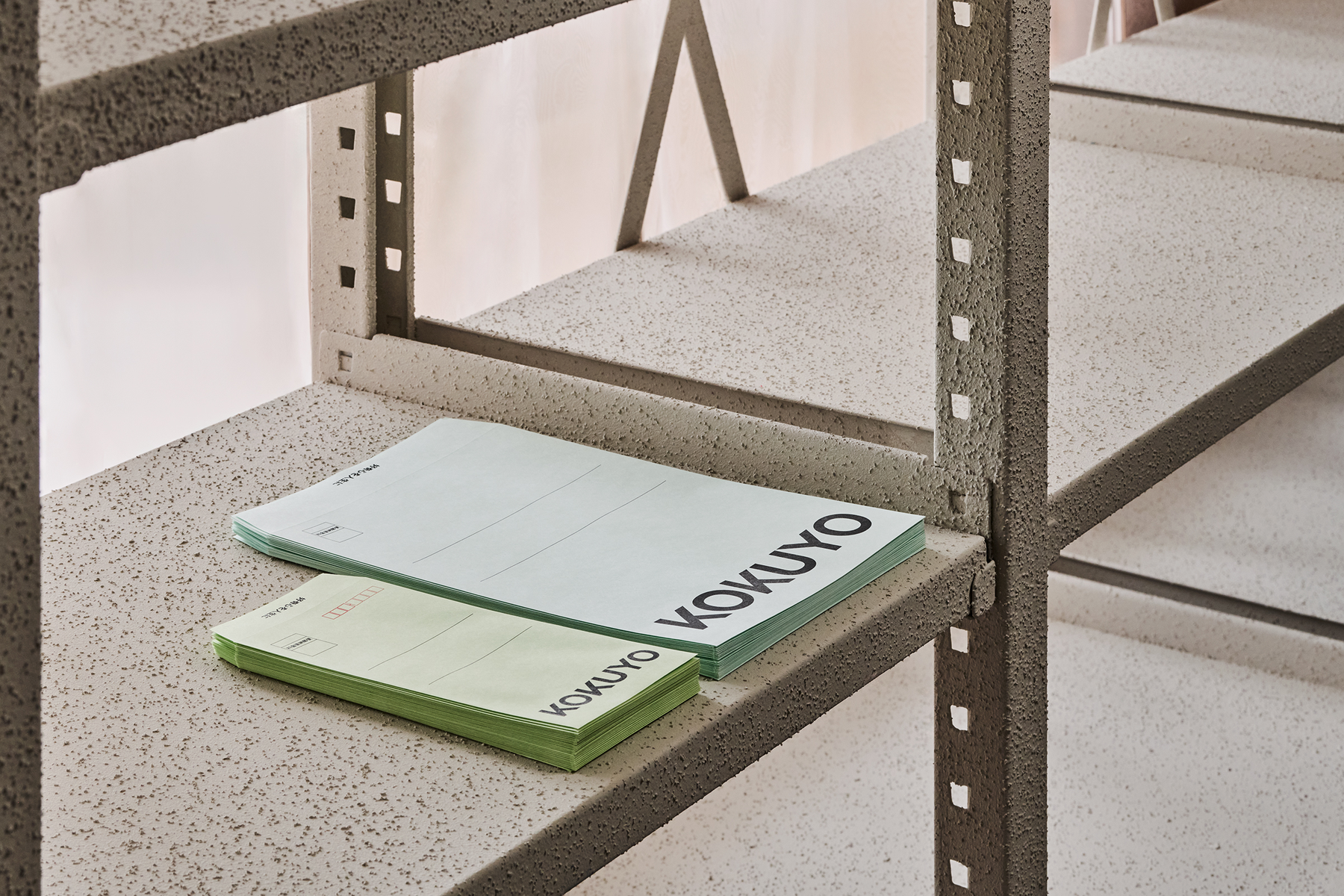

このパターンは名刺、封筒、紙袋などの日常ツールから、コクヨのロングセラー商品「測量野帳」、イベント用トートバッグ、Webサイトに至るまで、まるで生態系のように広がっていきます。名刺の裏面は毎回違うデザインで、渡す側と受け取る側の間に小さな驚きと会話の種を生み出す仕掛けに。CIを単なる“印”ではなく“体験”の起点に変える―――そんな役割転換を意図した設計となっています。

さらに、コーポレートサイトもフルリニューアル。事業の全体像を音声と3Dでページをめくるように提示し、読み手が自然にコクヨの世界観へ没入できるようなつくりに。「私たちは何者か」を自分たちの言葉で表す“本丸メディア”として位置づけました。

リニューアルしたコーポレートサイトの画面イメージ

説明より“体験”を―――短編映画への挑戦

好奇心は、説明して理解していただく類のものではありません。感じ、芽生えるものです」。そう前置きして紹介されたのが、今回制作した3本の短編映画『The Curiosity Films』です。世界で活躍する3人の監督を起用し、あえて出自と舞台をシャッフル。岩井俊二監督は中国を舞台に、小学生の特別な時間を描いた『世界地図』を、香港出身のデレク・ツァン監督はアメリカを舞台に、積み上げたキャリアに突如追いつめられる作家を描いた『As Written』を、インド出身で拠点をアメリカとするシュチ・タラティ監督は、日本を舞台に、長年連れ添った夫婦があるダンサーとの出会いによって変わっていく『Hidden Sun』を撮りました。

黒田は、「映画はただの情報伝達ではなく、観る人の感情や想像力を、映像や音を通じて揺さぶる。スクリーンの向こうの物語を通して『もっと知りたい』『自分もやってみたい』という、誰かの好奇心が刺激されて芽生える体験を届けるため、映画という手段をとった」と、今回の制作背景を伝えました。

映画という媒体を介して、企業のメッセージは人々の感情の起点になり得るのか。120周年という節目に挑んだこの制作は、コクヨにとって新たなコミュニケーションの挑戦でもあるのです。

発表会当日は岩井監督とデレク監督が登壇。「好奇心」というテーマに込めた想いを語りました

120年の継承とこれから

曾祖父が始めたのは、人の仕事や学びを良くするための帳簿という“道具づくり”でした。それから120年、5代目が語ったのは、人の心に「やってみたい」を灯す“体験と場づくり”です。道具から体験へ、機能から感情へ―――ベクトルは変わっても、「人の役に立ちたい」という根底の願いは同じです。

121年目に掲げられた「好奇心を人生に」は単なるスローガンではありません。コクヨから社会に向けた約束であり、社員一人ひとりの行動指針でもあります。これからもコクヨは、好奇心が行き交う社会をつくるために、さまざまな実験を重ねていきます。今回の発表会は、その決意を改めて示す場となりました。