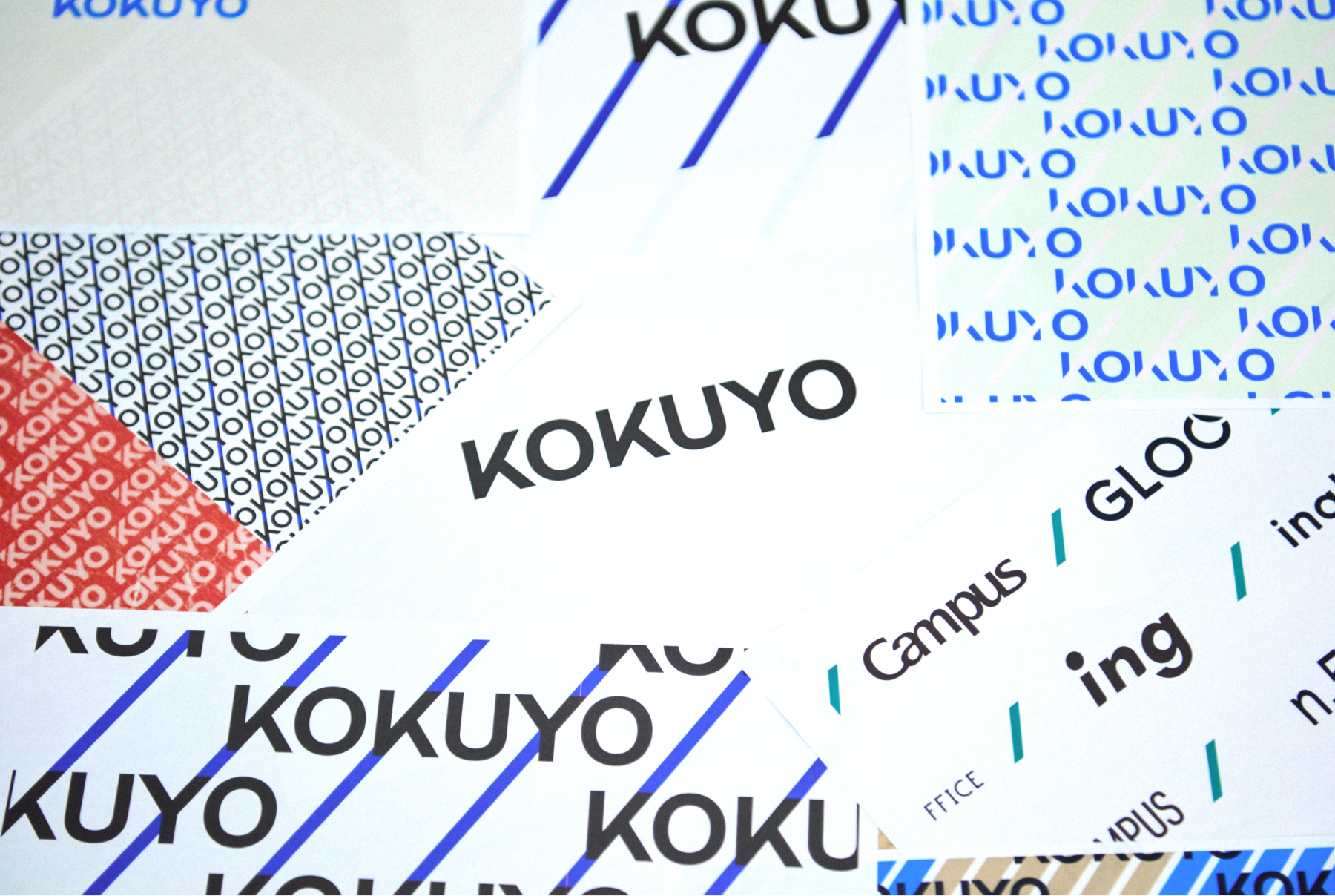

120周年の節目に挑む、コクヨCIリニューアルの現在地

創業120周年を機に、コクヨが企業のあり方そのものを問い直し、ロゴをはじめとするCI(コーポレート・アイデンティティ)を刷新。その変革の舞台裏とこれからの展望を、プロジェクトを担った4人に聞きました。

- photo: Masashi Ura, KOKUYO

- edit: Tomoka Moriki, Maki Funabashi

- interview & text: Maki Funabashi

この記事は約5分で読めます

INDEX

Profile

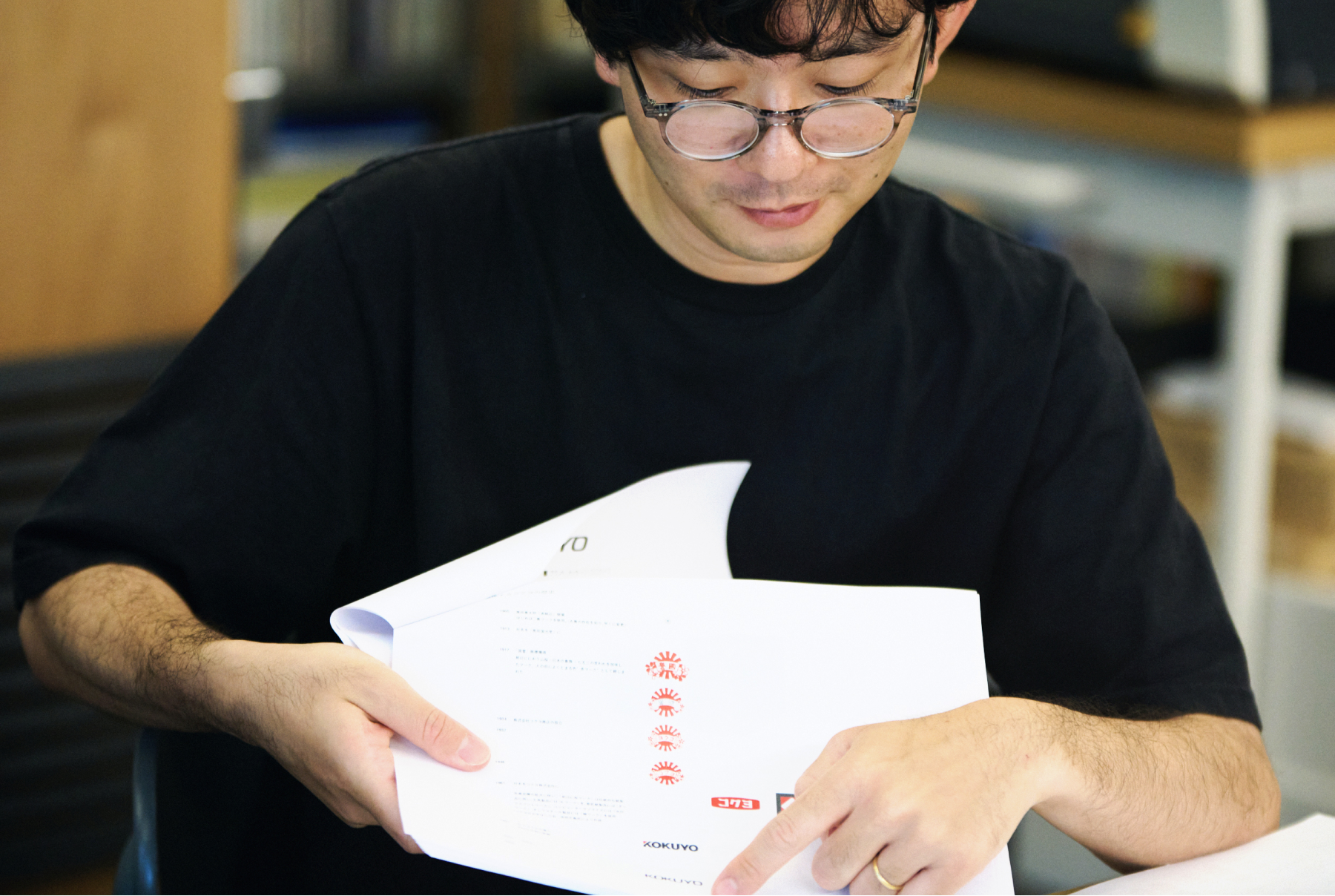

佐々木 拓

コクヨ株式会社

経営企画本部 クリエイティブセンター

2008年入社。主な実績に「THINK OF THINGS」「THE CAMPUS」「COPY CORNER」のアートディレクションや商品・コンテンツディレクション。CIリニューアルのプロジェクトでは、アートディレクター・デザイナーとしてロゴ・VI設計を担当。

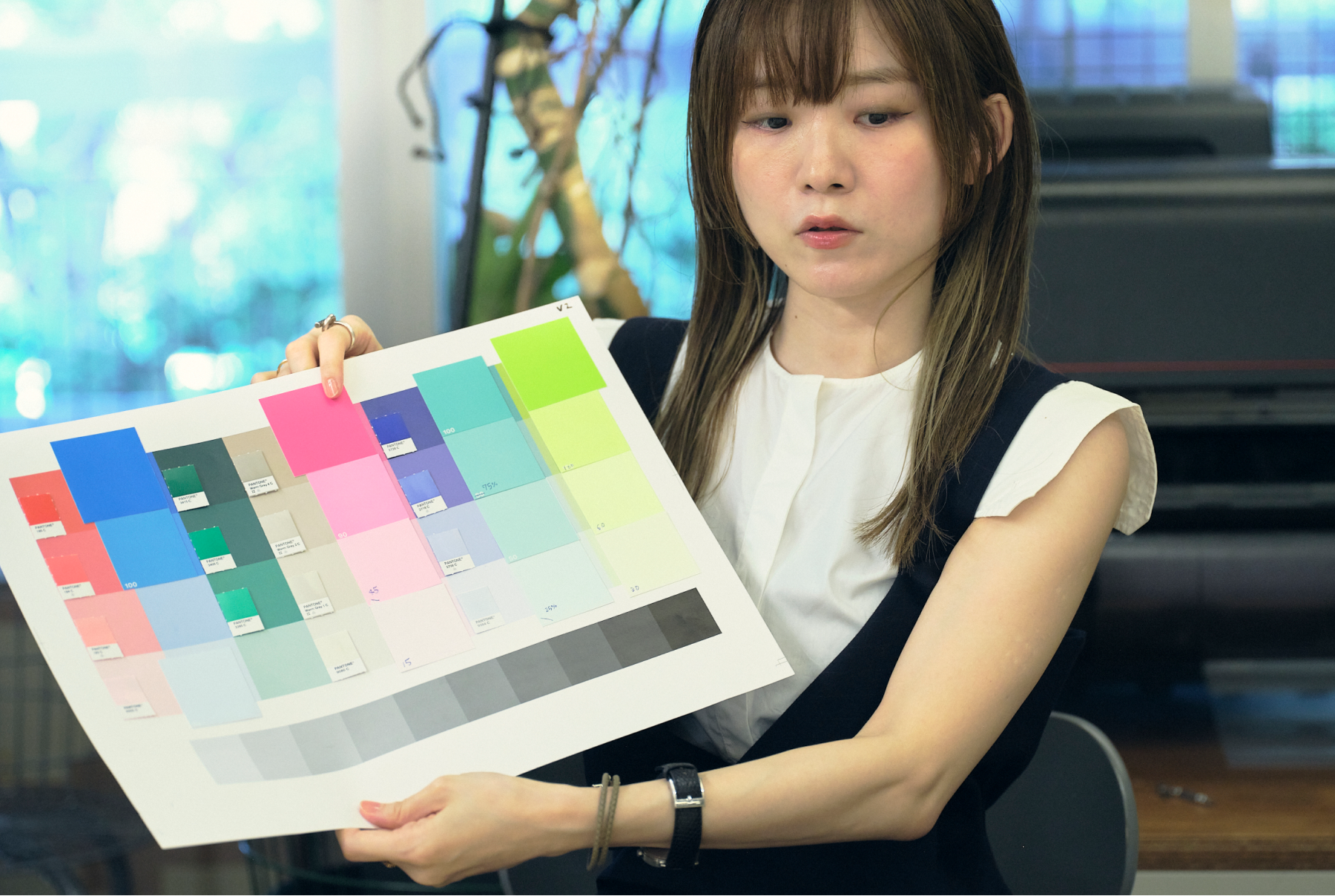

金井 あき

コクヨ株式会社

経営企画本部 クリエイティブセンター

2008年入社。主な実績に「THINK OF THINGS」「THE CAMPUS」「COPY CORNER」のアートディレクション。CIリニューアルのプロジェクトでは、アートディレクター・デザイナーとしてロゴ・VI設計を担当。

安永 哲郎

コクヨ株式会社

経営企画本部 クリエイティブセンター

1999年入社。「THE CAMPUS」をはじめ、さまざまな場・体験・コミュニティにまつわるコンセプトデザイン、コンテンツディレクションを行う。CIリニューアルのプロジェクトでは、クリエイティブディレクターとして、ブランド戦略やコンセプト設計などを担当。

清水 千穂

コクヨ株式会社

ヒューマン&カルチャー本部 コーポレートコミュニケーション室

2015年入社。Web基盤の運営、統合報告書の立ち上げなどを経て、2022年より現職。CIリニューアルのプロジェクトでは、理念の浸透やCIの全社展開を担当。

変化を恐れず、自分たちを問い直す覚悟

Q なぜ今、CIをリニューアルする必要があったのでしょうか?

コクヨは2021年に長期ビジョン「CCC2030」を掲げ、2030年には「WORK & LIFE STYLE Company」となることを目指すとしました。これは、一人ひとりが自律しながらも、お互いを尊重し協力し合う「自律協働社会」の実現に貢献したいという思いを込めたものです。

達成すべき2030年を見据えたとき、「働く」「学ぶ」「暮らす」の領域で新しい体験を届けるためには、今の延長線上にいるお客さまだけを見ていてはいけない。まったく新しいパートナーや市場と接点を持つために、会社の捉え方や見え方を変える必要があったんです。

企業理念の再定義、長期ビジョンの策定、働くと暮らすの実験場として再定義した自社オフィス「THE CAMPUS(ザ・キャンパス)」の開設・改装と、ここ数年で社内外に開かれていく動きが重なっていたため、私自身も会社の姿そのものが大きく変化した実感がありました。

こうした流れのなかで、企業としてどう成長していくか。そして社会でどう役割を果たしていくか。ブランドのアイデンティティ自体も見つめ直すべきタイミングがきたんだと思います。

実は、CIリニューアルのプロジェクトは、ロゴありきでスタートしたわけではないんですよね。

そうですね。アイデンティティを再定義するために、最初は「自分たちは何者なのか」「社会でどんな存在になるべきなのか」「どんな内部理解が必要なのか」などを問い続ける時間だったんです。

社内の様々な立場の人たちと対話を重ねながら、答えを急がず、すぐに言語化しようとせずに、思考を深めていく。そのプロセスは、いわば「哲学対話」のようでした。

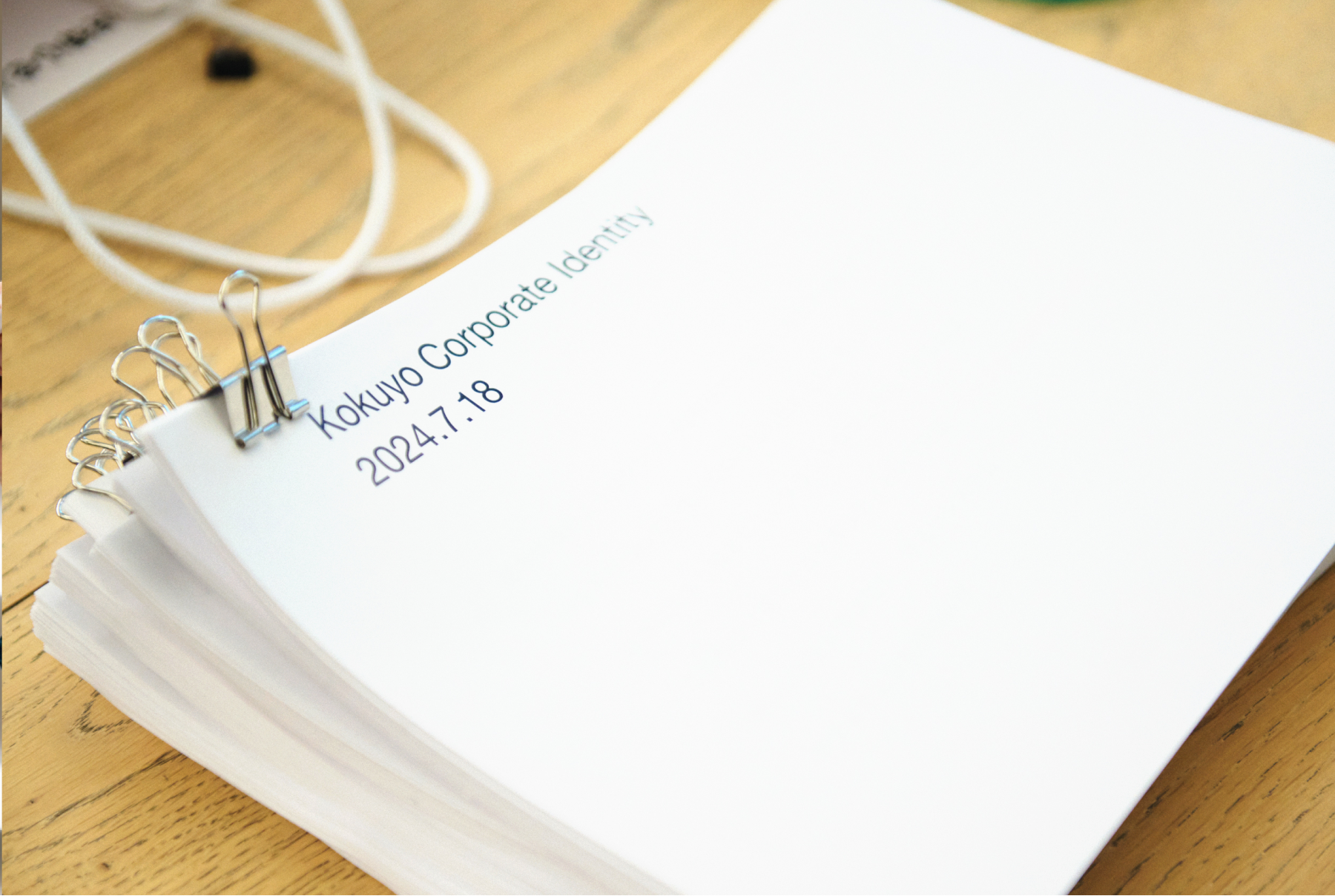

そういう積み重ねがあるなかで、本格的なスタートとなったのは2024年4月のワークショップでしたね。

社長も参加し、社員からの意見を聞いたその場で、「CIを変えてまで、会社を変える覚悟を社内外に示したい」と一筆を記しました。その一言がCIのリニューアルプロジェクトを一気に推し進めたんです。

完成ではなく進化。社内で育てるCIの思想

Qプロジェクトは、どのように進んでいったのですか?

今回のリニューアルは外部に制作を委ねるのではなく、「社内が主体となって作る」こと自体が重要な意味を持っています。

自分たちの意思を自分たちの手で可視化する。それがロゴを含めたアイデンティティ作りにおいて大切な姿勢なのでは、と。

自分たち主体で作るのは大前提でしたが、社内の私たちだけでは視野が限られてしまうかもしれない。だから、外部アドバイザーの方々に入っていただいて、客観的な視点と社会的な視座を交えていきました。

外部のアドバイザーの力を借りながら社内で作るからこそ、CIを育てていける。そんな生きたアイデンティティを創出する場になったと思います。

その「育てていく」という視点は、外部アドバイザーの方からいただいた言葉でもあります。

私はクリエイティブではなくコミュニケーション周りを担当していたので、「ロゴが変われば、アイデンティティも一斉に変わるもの」と思い込んでいました。でも「CIは育てていくもの」と言われてハッとしたんです。

刷新したロゴを出して終わりではなく、それを見たお客さまや社員が変化していく。

「CIは育てていくもの」という言葉から、ロゴ制作ではその先の広がりをイメージできました。だからこそ、コクヨのアイデンティティを隅々まで行き渡らせる機能を持たせる必要性を感じました。

ロゴの指針として重視したのは、「シンプルでありながら、多様な展開が可能であること」でした。

文房具から家具まで、幅広い事業を展開するコクヨにとって、自らの多面性に向き合うことは不可欠な要素だったと思います。

無限に広がる、コクヨらしさ

Qロゴの制作において、苦労した点は何ですか?

ロゴを制作するうえで大きな課題だったのは、どう社内に浸透させるかということでした。各自が自由に使えばいいというものではなく、適した使い方でしっかりと伝わっていくことが大切だと思うんです。

そのためにはマニュアルだけではなく、「自分たちの手で作り上げていく」という実感を持てるような伝え方をしたかったんです。

そのためにはマニュアルだけではなく、「自分たちの手で作り上げていく」という実感を持てるような伝え方をしたかったんです。

そうでなければ、せっかく作っても使われないし、伝わらない。企業の誠実さを体現していた静的な旧ロゴから、新たな意思表示として、より動的で、CI全体から“楽しい雰囲気”がにじみ出るような、そんなアップデートを目指しました。

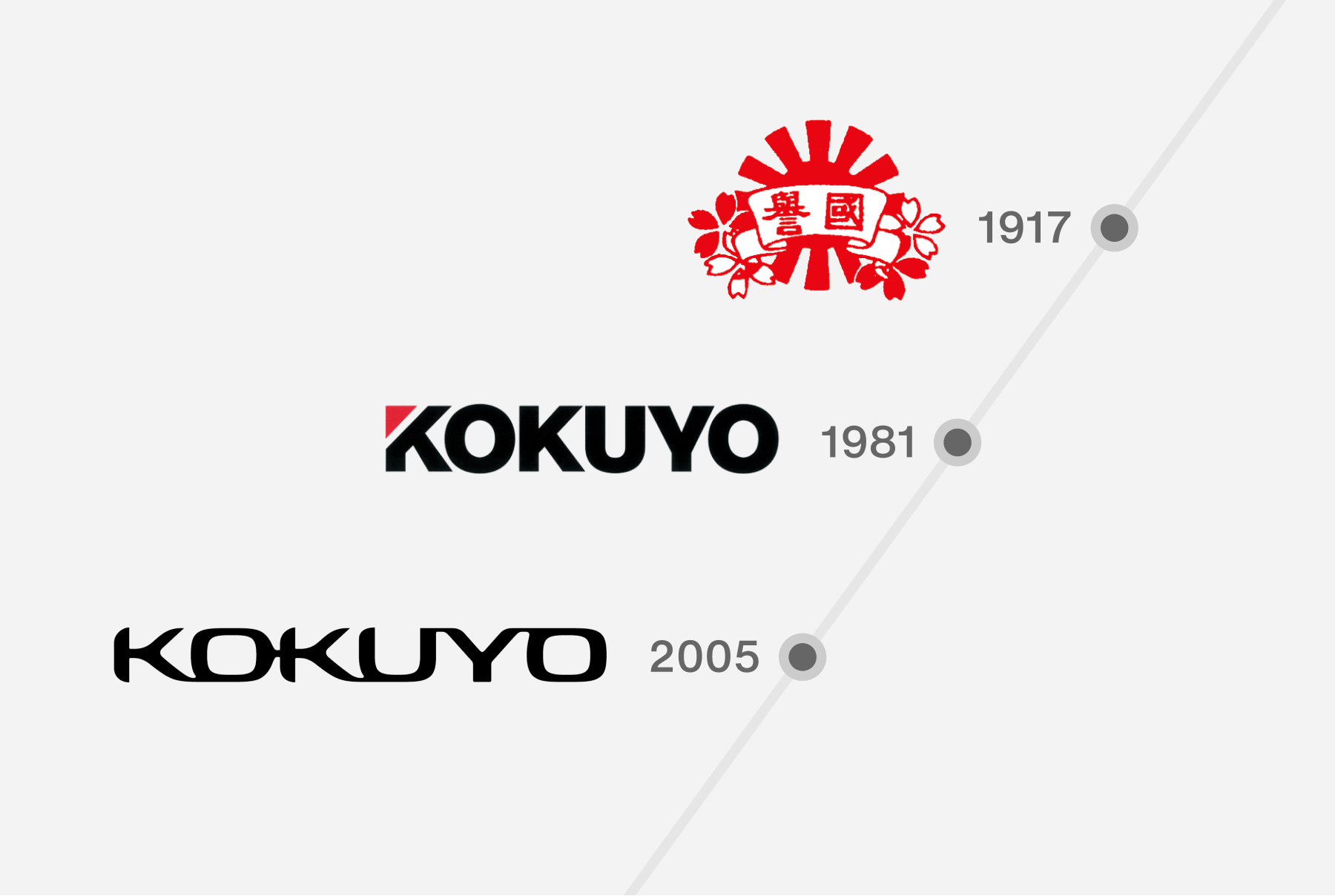

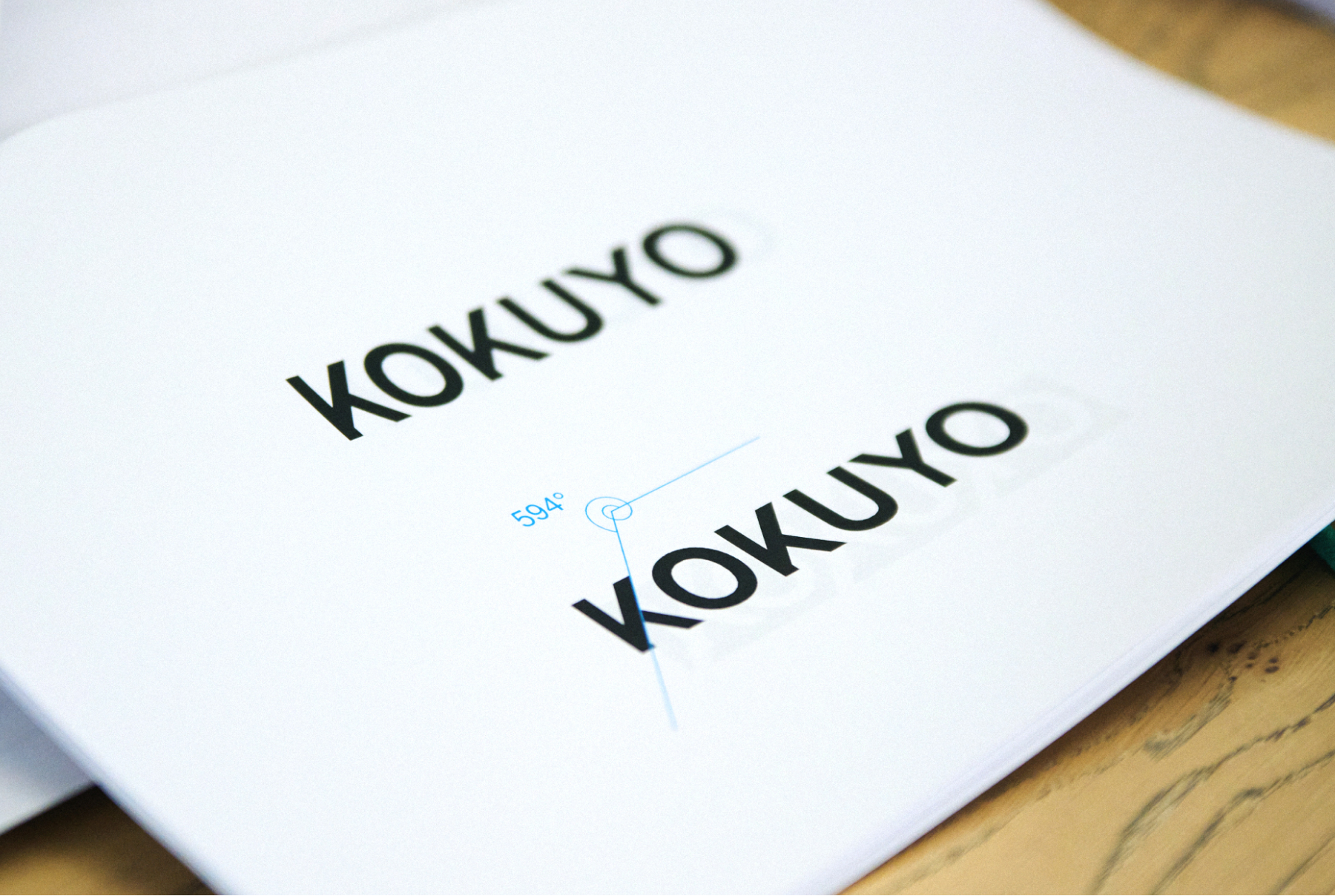

そのうえでこれまでのコクヨのロゴを振り返ってみたら、120年の歴史の中で特に重要なタイミングが3回あると感じました。

1つは朝日マークの初代ロゴ。次に、CIシステムの導入とともに整備された1981年の三角耳ロゴ。そして、2005年に生まれた現行ロゴです。それぞれのタイミングでコクヨが社会や時代とどう向き合ってきたのかがロゴに表れていて、それらがすごく独立して見えるのも事実です。

だから今回のリニューアルでは、そうした歴史をきちんと踏まえたうえで、これまでのロゴからにじみ出ていた“コクヨらしさ”を次の形にもきちんと引き継ぎたいと考えました。しかし、「何をもってコクヨらしいと言えるのか」という問いは結構悩ましかったですね。

コクヨロゴの変遷。デザインの裏に、コクヨらしさの変化があらわれている

新ロゴの方向性の決め手となった1981〜2005年に使われていたロゴ

コクヨの歴史を新たに繋いで、どう未来に残していくか。要素を削ぎ落とした状態で、そこはとても苦労しました。

とはいえ、デザインにクセをつけ過ぎると会社の規模感が狭まるし、シンプルすぎても引っかかりがなくなってしまう。その中間地点を探り出すことに、とても気を使いました。

デザイン案をいくつか作っていく中で、1981〜2005年に使っていたロゴが並んでいる様子がヒントになりました。

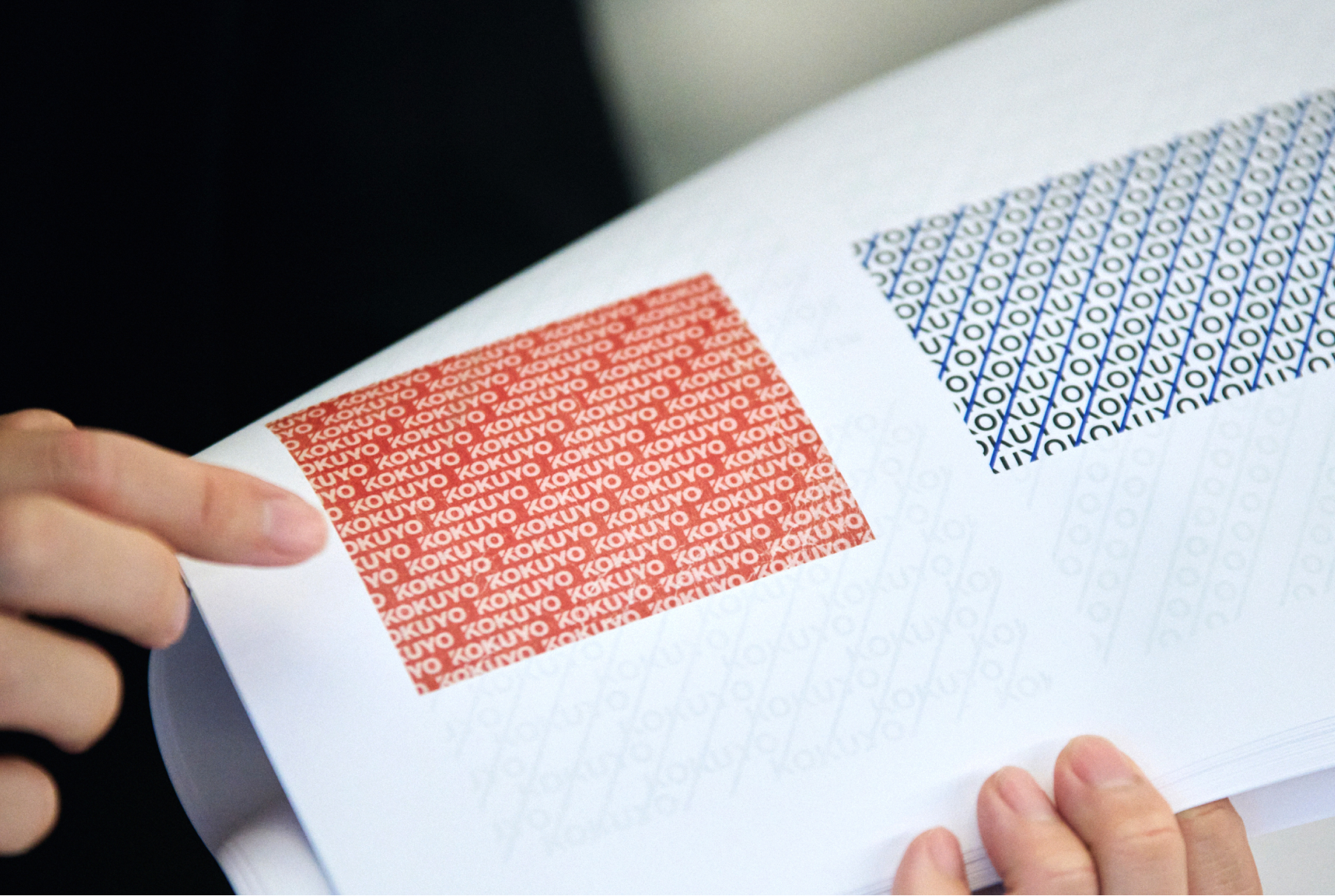

パターンとしても成立するロゴというのは意外と少なく、パターン化できることを解釈し直すと多角的に事業を行うコクヨを象徴しているとも捉えられる。そういうパターンが作れるようなものをと考えて、最終的にたどり着いたのは、KOKUYOの“K””K”“Y”の3文字に含まれる「斜めのライン」が等ピッチで通る設計です。

斜めのモチーフはこれまでのロゴにも含まれていたんですが、今回は594度という“コクヨらしい角度”で整理し、さまざまなパターンとして展開していきます。

“K”と“Y”文字の角度を594°(=コクヨ)とした

シンプルなロゴでありながら、その中にラインが組み込まれていることが、特にアイデンティティの表現になっていると思います。

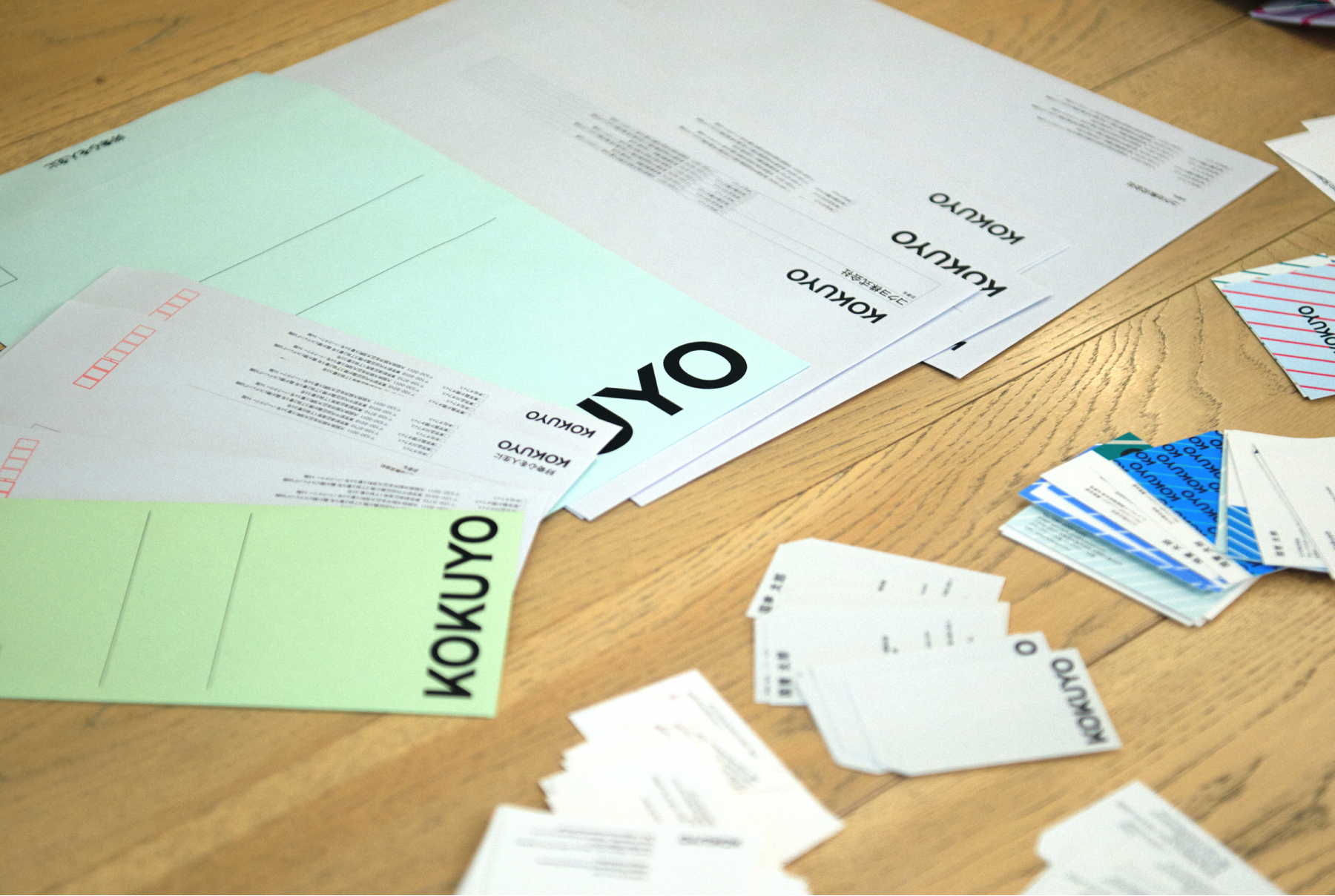

ルールに従ってラインやロゴタイプが増えたり組み替えたりしていくことで、見え方が変化する。そこから様々なパターンができ上がり、世界が広がっていく。これからのコクヨの活動を体現することを意識しました。

ビジュアルアイデンティティを作りながら、展開先はいくつも想定しました。

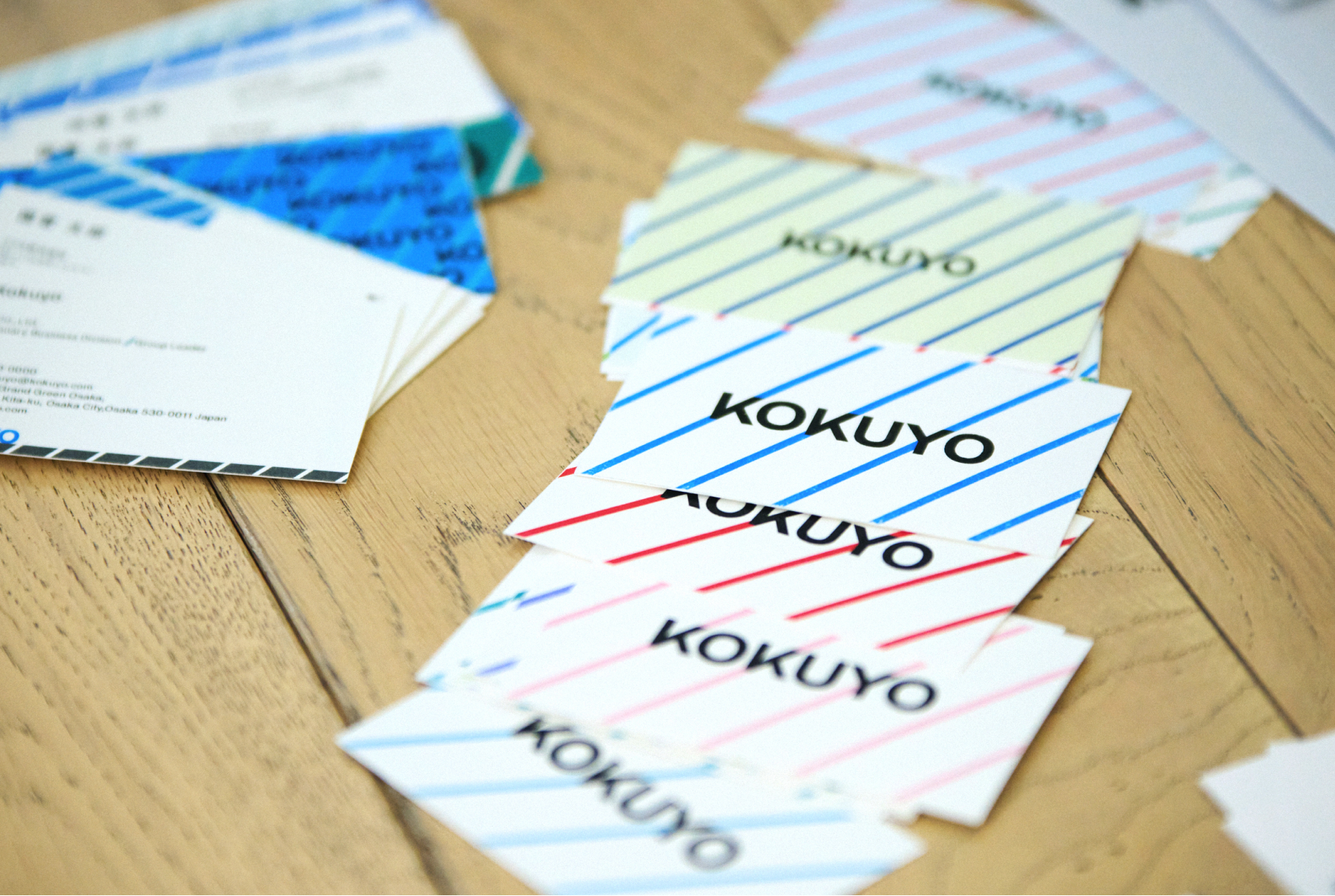

例えば名刺。表面はシンプルですが、裏面はこのロゴを使ってカラフルで楽しい気持ちになるように注力しました。名刺1箱に多彩なバリエーションを入れることで、渡す側も受け取る側も毎回の“出会い”に新鮮な発見を感じられるように設計しています。

今回のリニューアルでタグラインが「好奇心を人生に」になったこともあり、それを体現したものにしたかったんです。

この名刺や紙袋など、2人は突然、形になったものを持ってきてくれるんですよね。それがこのプロジェクトの中で最もワクワクしたし、楽しみでした。

そうした2人のアイデアの中でも特に印象的だったのが、この斜めのラインです。コクヨにはロゴはあっても、これまで明確なビジュアルエレメントがなかったのですが、このラインがそれになり得る。そんな話を2人から聞いて、クリエイティブの力の大きさを実感しました。

Q刷新したロゴやCIを通じて、社内外に届けたい思いは?

コクヨの社員は自分の会社が好きな人が多い方だと思うのですが、このロゴが自分の会社をもっと好きになるきっかけになったら嬉しいですね。

ビジュアルアイデンティティが広がっていく様子と重ね合わせながら、事業の広がっていく先にある姿やワクワクする未来を描いていく起点になることを願っています。

120周年を契機にグループが集まって、手と手を取り合って価値を最大化していく意識が根付くよう、CIが後押ししていけたらいいなと思っています。そしてこれからロゴはこの組織・団体の「アセット」なんだという認識に移っていってほしいです。

このロゴやCIを通して、組織としてクリエイティブに対する心構えを社会に示す機会になれば、創造性を模索するいい循環が組織全体で起こり、さらには社会にまで影響を与えられるんじゃないかと思っています。

企業と世の中の関係性そのものを変えていけたらという想いがあります。

もちろん、商品を通じて価値を届けるのが企業の基本ではありますが、コクヨは「働く・学ぶ・暮らす」という人にとって普遍的な領域に関わっている会社。お客さまにとっても「自分たちとともにあるブランド」だと感じてもらえるような存在になりたい。

自分らしく生きるために、「コクヨが当たり前にそこにいる」という状態を目指していきたいです。

このプロジェクトの最大の山場は、「いかに定着させていくか」だと感じています。そのためにまずは、もっと社内からたくさん問い合わせをいただきたい。

「この製品にロゴを載せたいけど、使い方これで合ってますか?」とか。そういう発展的な議論がどんどん生まれるような仕組みを整えていきたいです。特に多くの海外市場ではコクヨの認知はまだまだ低く、「自分たちは何者か」を語る必要が高まっていると感じます。

このCIがあることで、社員一人ひとりが自分たちの価値を語りやすくなる。ぜひ武器として使ってほしいと思っています。

CIのリニューアルは、はじまったばかり。できたら終わりではなく、ずっとアップデートを続けていくものなので、その姿も含めて楽しんでもらえたら嬉しいです。

引き続き議論を重ねながら、CIを会社の成長とともに大きくしていきたいです。