創造の連鎖を目指す

コクヨデザインアワード

コクヨの挑戦「ヨコク」を描く社員たち。

今回は「コクヨデザインアワード」

事務局担当者と開発者が語るヨコク

「デザインの力でワクワクする未来を創造します!?」

に込めた想いに迫ります。

この記事は約8分で読めます

INDEX

Profile

本間 愛彩(ほんま・あや)

グローバルステーショナリー事業本部

日本本部 リージョン開発部

コクヨデザインアワード2018において優秀賞を受賞した作品『スマートなダブルクリップ』の製品化を担当

馬目 亮(まのめ・りょう)

グローバルステーショナリー事業本部

マーケティング戦略推進本部 CXデザイン部

コクヨデザインアワードにおいて運営事務局を担当

クリエイティビティを生み出す仲間を増やしたい

馬目 亮(グローバルステーショナリー事業本部 マーケティング戦略推進本部 CXデザイン部)

―コクヨデザインアワードは2002年の創設以来、国内屈指のデザインコンペとして成長してきましたが、そもそもなぜ、コクヨはデザインコンペに取り組むのでしょうか?

馬目:まず、「若手デザイナーに活躍の場を提供すること」を大きな目的のひとつに掲げています。アワードには、私たちが普段の開発現場ではなかなか出会えないような、自由でユニークなアイデアが集まってきます。そうした発想から生まれる作品には、これからの社会に“ワクワクするような体験”や“新しい価値”をもたらす力があると思うんです。だからこそ、このアワードを通じて、そういったおもしろいクリエイティビティを生み出せる人たちがもっと増えていったらいいなと思っています。

Column

コクヨデザインアワードは、コクヨが2002年に創設した国際プロダクトデザインコンペティション。審査員を務めるのは、世界の第一線で活躍するデザイナー陣。才能あるデザイナーの発掘と応援、共創を目的に、世相を反映したテーマ設定のもと、生活や仕事に身近な道具に新たな価値を吹き込む優れたデザインを募集しています。

―では世の中にクリエイティビティが広がることで、どのような社会を目指していきたいですか?

馬目:そもそも「クリエイティビティって何だろう?」と考えたときに、このアワードにおいては「ちょっとしたアイデアで、人の暮らしや身の回りを豊かにすること」だと捉えています。必ずしも大発明である必要はなくて、例えば「デザインがちょっと右に寄っている」とか「ちょっと黒い」とか、ほんの小さな違いが人の気持ちを動かすことがある。そんな小さなアイデアが誰かに伝わって、その人の発想を刺激し、さらに別の誰かへと広がっていく。1つのクリエイティビティが2人、4人、8人…と伝播していくことで、世の中はもっとユニークで楽しい場所になっていくと思うんです。私たちは、コクヨデザインアワードを通して、そんな連鎖を生み出していきたいと考えています。

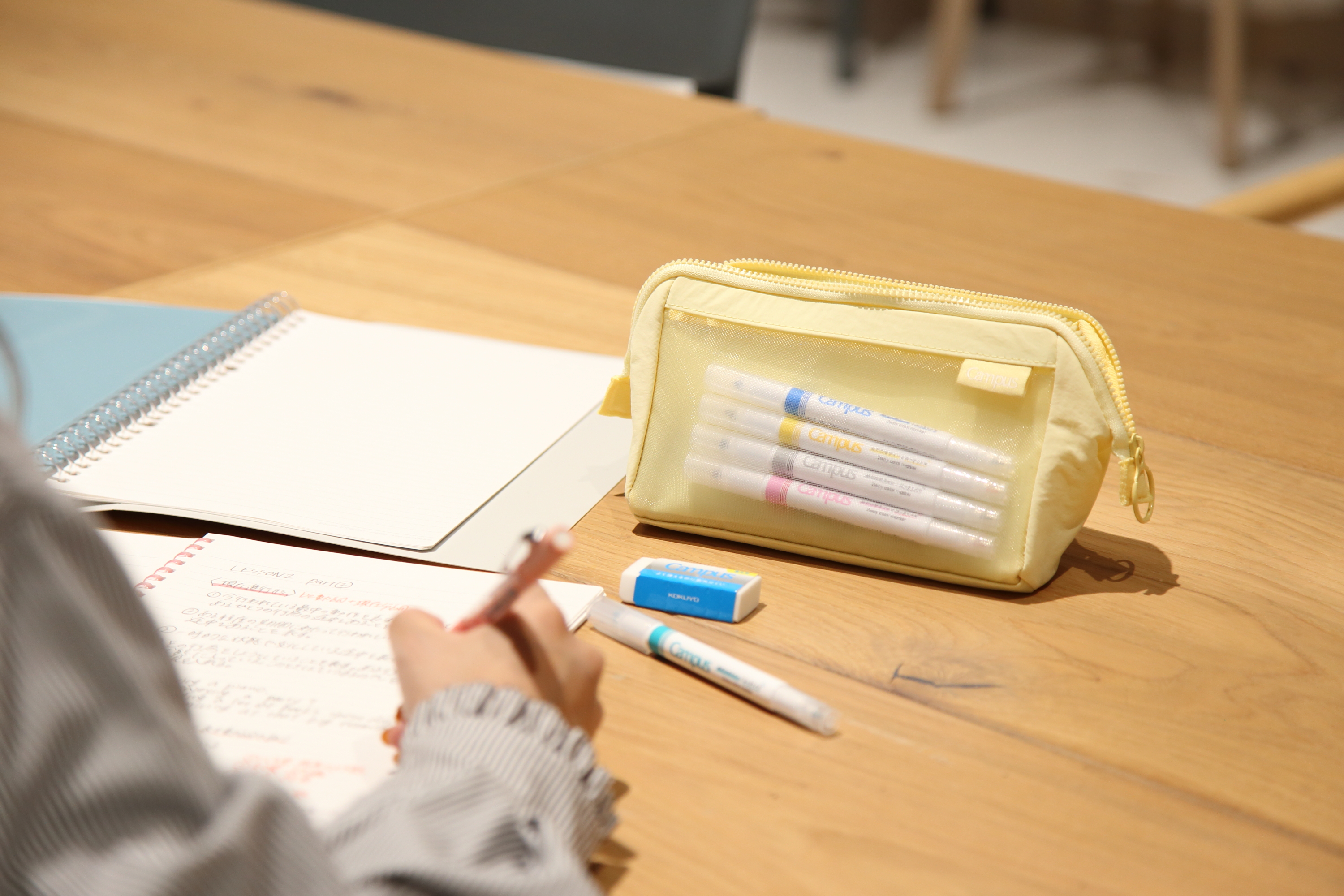

製品化された受賞作品たち

受賞作品のもつ魅力を振り返る馬目と本間

―最近では、約半数が海外からの応募者で、世界中のデザイナーが「本気で挑戦したい」と思える場になってきていると伺っています。これだけ大きなアワードになると、世間のコクヨに対するイメージの変化も感じるのでは?

馬目:私自身が学生時代のころは、まだコクヨは「事務用品の会社」というイメージが強くて、コクヨデザインアワードの説明会に参加して、「コクヨって意外とチャレンジングなことをやっているんだ!」と驚いた経験があります。そういったきっかけって、すごく大事だなと思っていて。とくにデザイナーにとっては、アワードがコクヨを知る“入口”になることも多い。だからこそ、このアワードを通じ「コクヨってデザインにも力を入れている会社なんだ」と知ってもらえると嬉しいですね。

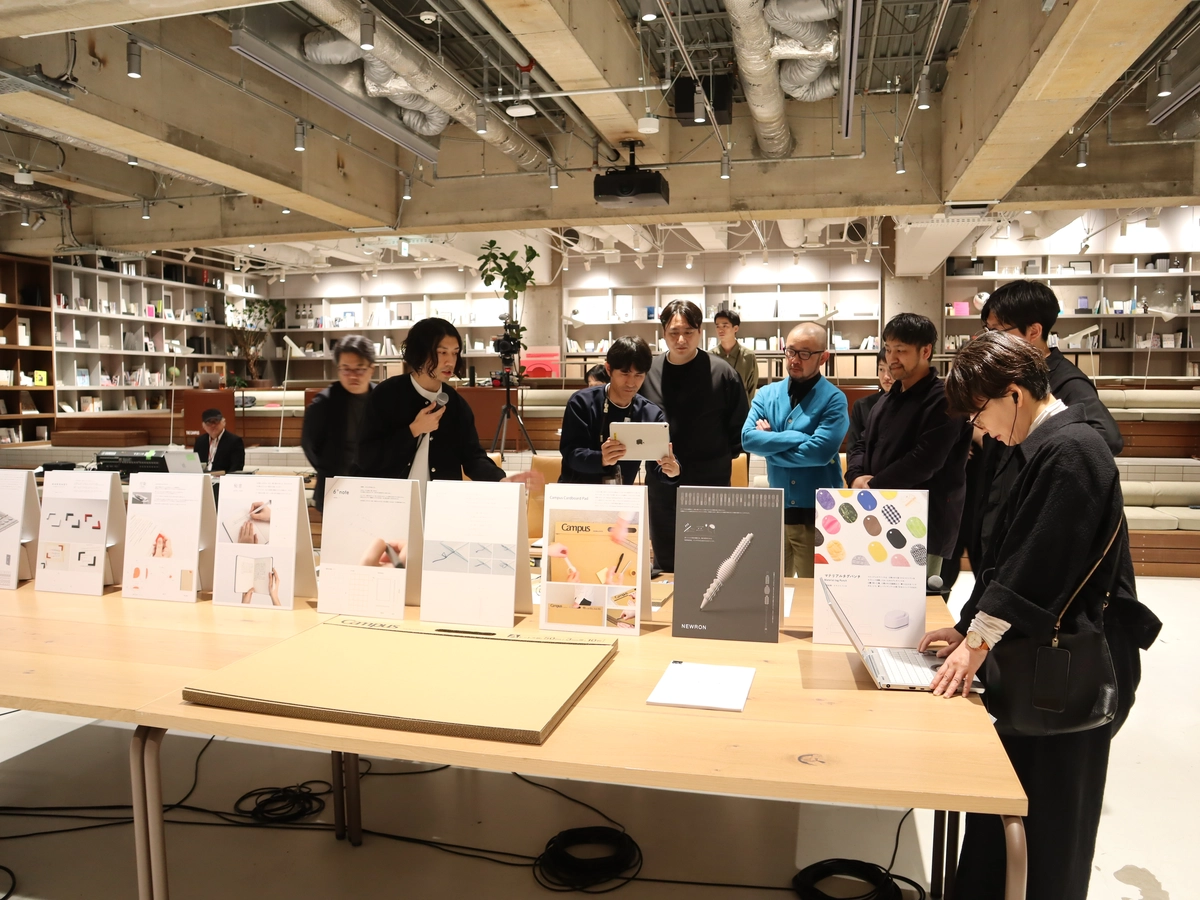

毎年、各界を代表する著名デザイナーが審査に参加

最終審査の様子。進行を務めるのも運営事務局の役割

想いを込めた製品が、誰かの背中を押す時を信じて

本間 愛彩(グローバルステーショナリー事業本部 日本本部 リージョン開発部)

―コクヨデザインアワードでは、受賞者とコクヨが共創して製品化まで検討していくプロセスがあることも大きな特徴ですよね。本間さんが受賞者とともに開発した『スマートなダブルクリップ』について、作品の概要を教えてください。

本間:一般的なダブルクリップは、例えば資料を左上でとめた場合に、ページをめくる際に金具部分が干渉してしまい、スムーズにめくれなかったり、文字が見えにくくなったりすることがあります。一方で『スマートなダブルクリップ』は、紙をとめる金具が三角形のかたちをしているので、そのラインに沿ってページを自然にめくることができる設計になっています。とめる側だけではなく、読む側の使いやすさにも配慮された、ストレスの少ない快適な使用感を追求したプロダクトです。

コクヨデザインアワード2018において優秀賞を受賞した作品『スマートなダブルクリップ』を製品化。2023年度グッドデザイン賞金賞受賞

―「スマートなダブルクリップ」はプロジェクト開始から約4年、膨大な試行錯誤を重ねて製品化に至ったと伺っています。そういった苦労がある中でのやりがいとは?

本間:私はやはり、ものづくりそのものが好きなので、開発という仕事に大きなやりがいを感じています。とくにコクヨデザインアワードから生まれた製品には、これまでにないアイデアや独自の形状を持つものが多くあります。例えば、先ほどお話ししたように、製造に対応できる工場を一から探す必要があったり、製造方法をゼロから構築しなければならなかったりと、困難な場面も少なくありません。それでも、自分たちで課題を見つけ、試行錯誤しながら解決策を導き出し、最終的に製品化までたどり着けたときの達成感はひとしおです。

また、アワード作品には、デザイナーの方々の強い想いや独自の視点が込められています。もちろんNBの製品開発においても、社内で多くの意見を交わしながら、しっかりと想いを込めて取り組んでいます。ですが、外部デザイナーの皆さんの機能を超えた発想に触れることができるのは、アワード製品ならではの魅力です。そうしたプロセスに携われることを、私自身とても嬉しく感じています。

―では、想いを込めてつくった製品の持つ力とは、何だと思いますか?

本間:もともと文具が大好きで、例えばシャーペンが2本並んで販売されていた場合、ひとつは一般的な製品、もうひとつは少し価格が高くても「こういう想いで作りました」といった製作者のストーリーが添えられていると、迷わずそちらを選びたくなります。「この方が想いを込めて、丁寧に作ったものなんだ」と感じられると、その熱意が伝わってきて、自分自身のやる気に火がつくような経験をこれまで何度もしてきました。

私が関わっている製品たちも、企画や開発の過程において多くの想いを注いで作っています。その背景が少しでも伝わって、店頭で製品を見かけた方が「ちょっと使ってみようかな」と手に取ってくださったら、こんなに嬉しいことはありません。『スマートなダブルクリップ』も、そうした気持ちの一端に触れて、誰かの背中をそっと押すような存在になれたらと願っています。

―製品開発の仕事を通して、どのような世の中を実現したいですか?

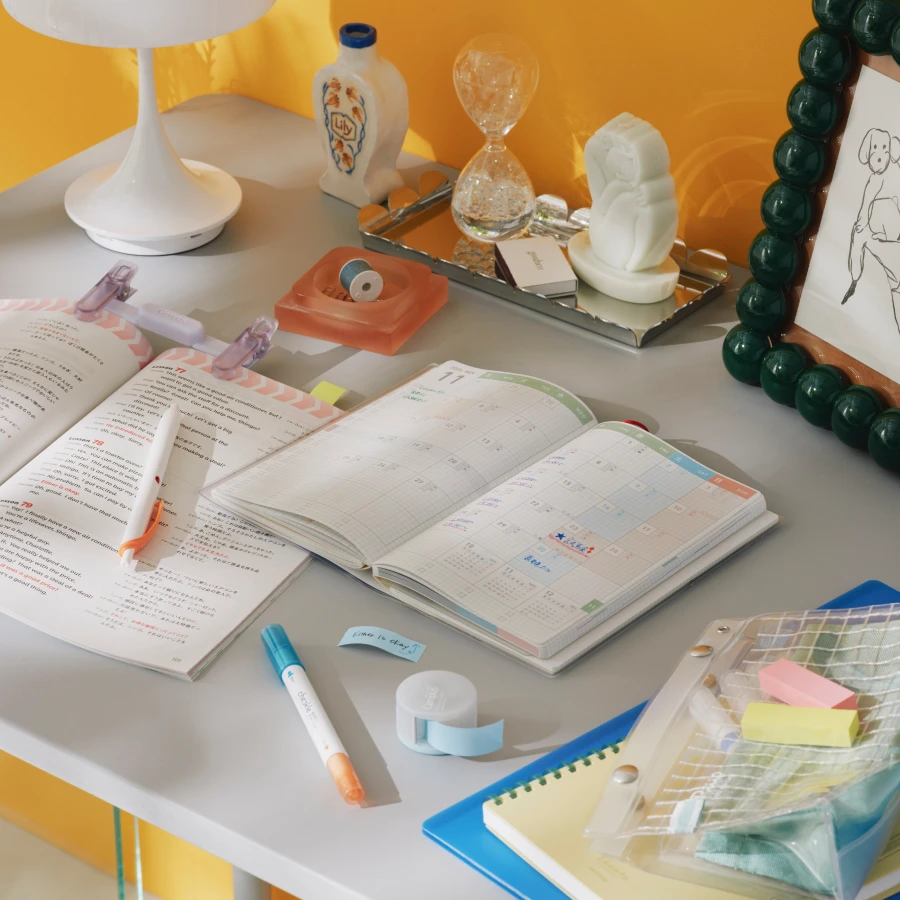

本間:私たちが手がけている文具や家具は、日々の暮らしに欠かせない“必需品”というよりは、生活の中にちょっとした彩りや前向きな気持ちを添えてくれる存在だと思っています。だからこそ何気ない日常の中で、「よし、頑張ろう」と思えるきっかけを与えてくれるような道具でありたいと感じています。

例えば、仕事で良いアイデアがひらめいたときにそれをメモに残してみる、あるいは新しい椅子を使い始めたことがモチベーションの切り替えになる。そんなふうに、ほんの少し前向きな気持ちを後押ししてくれる道具が、誰かの日常に寄り添っていると信じています。働く人、学ぶ人、そして日々を懸命に過ごしているすべての方々のそばで、そっと力になれるものづくりをこれからも続けていきたいですね。

未知を楽しむ力が、仕事や人生をもっとおもしろく

―ヨコクは「デザインの力でワクワクする未来を創造します!?」とのことですが、お二人にとって仕事や人生においてワクワクしたり、「好奇心」が刺激されたりするのは、どのような瞬間ですか?

馬目:業務の中では、やはり前例のないテーマに出会ったときに強く好奇心が刺激されます。誰も取り組んだことがない、いわば“未開の地”のようなテーマに出会うと、「これは何だろう?」「おもしろそうだな」と自然とワクワクした気持ちになりますね。そういった未知の領域に挑戦できることは、この仕事の醍醐味のひとつだと思っています。

本間:少し話がさかのぼりますが、私がものづくりに興味を持つようになった原点はジブリ作品だったと思います。細かな内容までは覚えていないのですが、大工さんが手作業で椅子を作るシーンがあり、その姿に直感的に惹かれたんです。それ以来、自分でも何かを作ることが楽しくなっていきました。

そして、自分の中で「ものづくりが本当に好きだ!」と明確に実感したのは、コクヨのインターンシップに参加したときです。自分の思っていたよりも何倍も奥深いものづくりの世界に感銘を受けて、今の仕事につながりました。そうした“深み”に触れた瞬間に、強い好奇心が湧いてくるのだと、今振り返って思います。

―最後に、コクヨデザインアワードが今後目指す姿を教えてください!

馬目:個人的な目標としては、まずはコクヨデザインアワードを国内で最も注目されるデザインコンペティションへと成長させていきたいです。もちろん「ナンバーワン」といっても、その評価軸はさまざまですが、例えば学生や若手デザイナーの方々にとって「一度は挑戦すべきコンペ」「受賞歴として大きな意味を持つコンペ」として広く認識される存在にしていきたいと思っています。

そのように国内で確かなポジションを確立できたなら、次なるステップとして海外からも評価されるコンペティションを目指していきたいと考えています。最終的には、国境を越えて「デザインに真摯に取り組む人々が目指す場」として、世界中のデザイナーたちにとって意義のある舞台にしていけたら嬉しいですね。