“針なし”で挑む

書類整理の

新しいかたち

開発者の言葉を通して、コクヨが大切にする

“体験デザイン”を紐解く本企画。

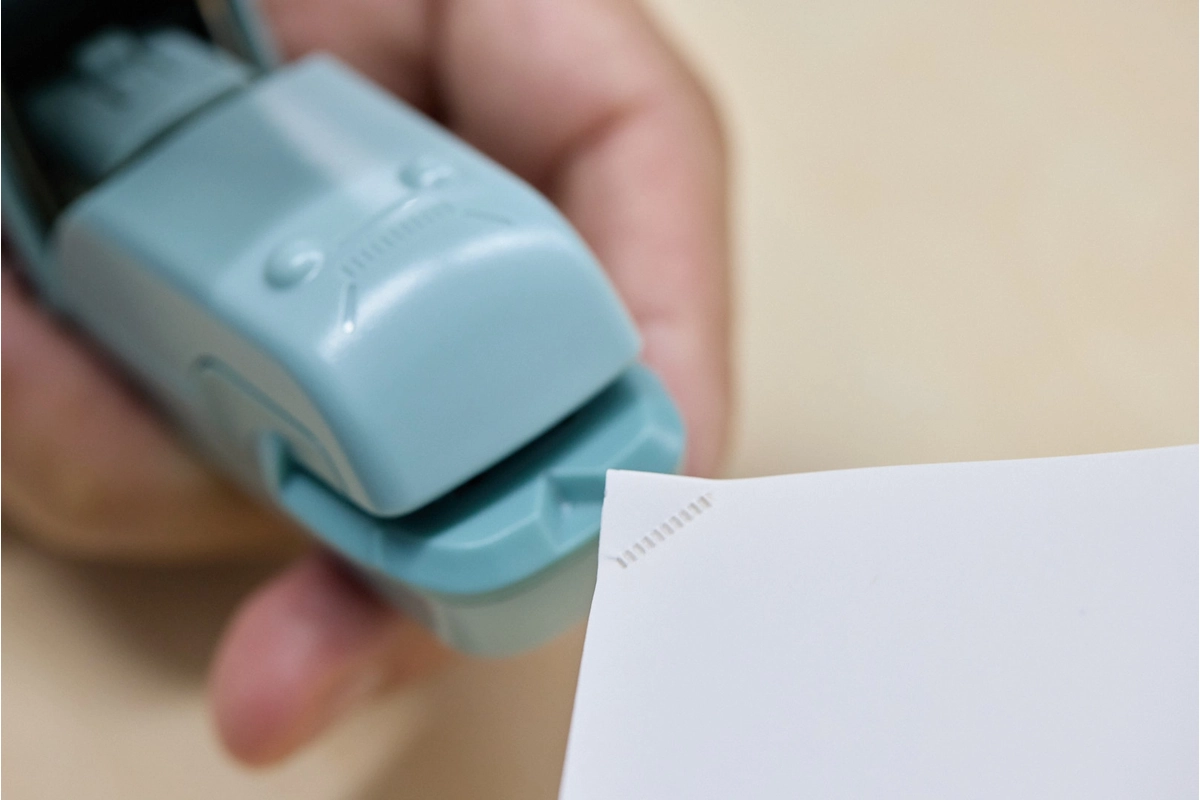

針なしステープラー「ハリナックス」が挑んだのは、

「紙をとじる」体験そのものの変革でした。

この記事は約8分で読めます

INDEX

Profile

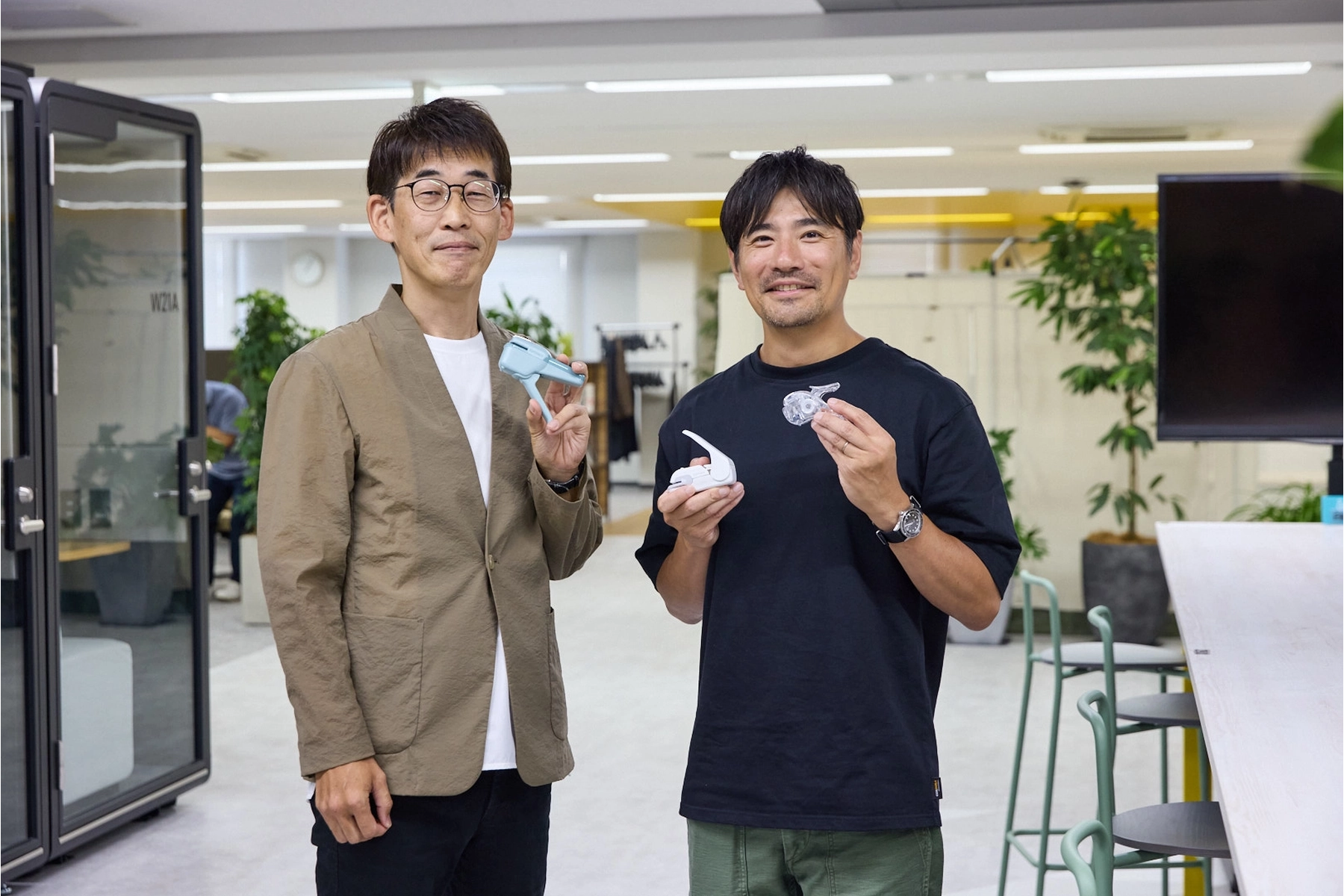

青井 宏和(あおい・ひろかず)

カウネット MD本部 商品開発部

1999年コクヨ入社。医療・高齢者向け家具の設計開発を経て、文具開発部門に所属し、文具事務用品・ファイルの開発を約15年間担当。2021年からカウネットに所属しPBの企画開発を手掛ける。文具開発時代に、紙に小さな穴を開けてかみ合わせることでとじるタイプの針なしステープラー「ハリナックス(穴あきタイプ)」を開発。

長谷川 草(はせがわ・そう)

グローバルワークプレイス事業本部

ものづくり開発本部 サーフェイス開発部

2005年コクヨ入社。店舗内装向けシステム什器の設計開発を経て文具開発部門に所属し、機構系文具の開発を約15年間担当。2025年から現所属にてオフィス向け家具製品の設計開発を手掛ける。文具開発時代に、穴を開けずに紙を強くプレスすることでとじるタイプの針なしステープラー「ハリナックスプレス」を開発。

“超エコ文具”から始まった「ハリナックス」開発

青井 宏和(カウネット MD本部 商品開発部)

―「ハリナックス」はどのような体験価値を目指した商品なのでしょうか。

青井:じつは開発の出発点は「不便を解消しよう」というよりも、「超エコ文具を作ろう」というテーマからでした。2008年頃、コクヨでは既存商品の“エコじゃない”部分を改善する「エコバツ運動」という取り組みがありました。これは“守りのエコ”ともいえる活動ですが、同時に「攻めのエコって何だろう?」という議論もあったんです。そこで効率的で楽しく続けられる”楽エコ”というコンセプトを設定し、アイデアを出していく中で、「針を使わずとじる」というアイデアが浮かび、企画がスタートしました。

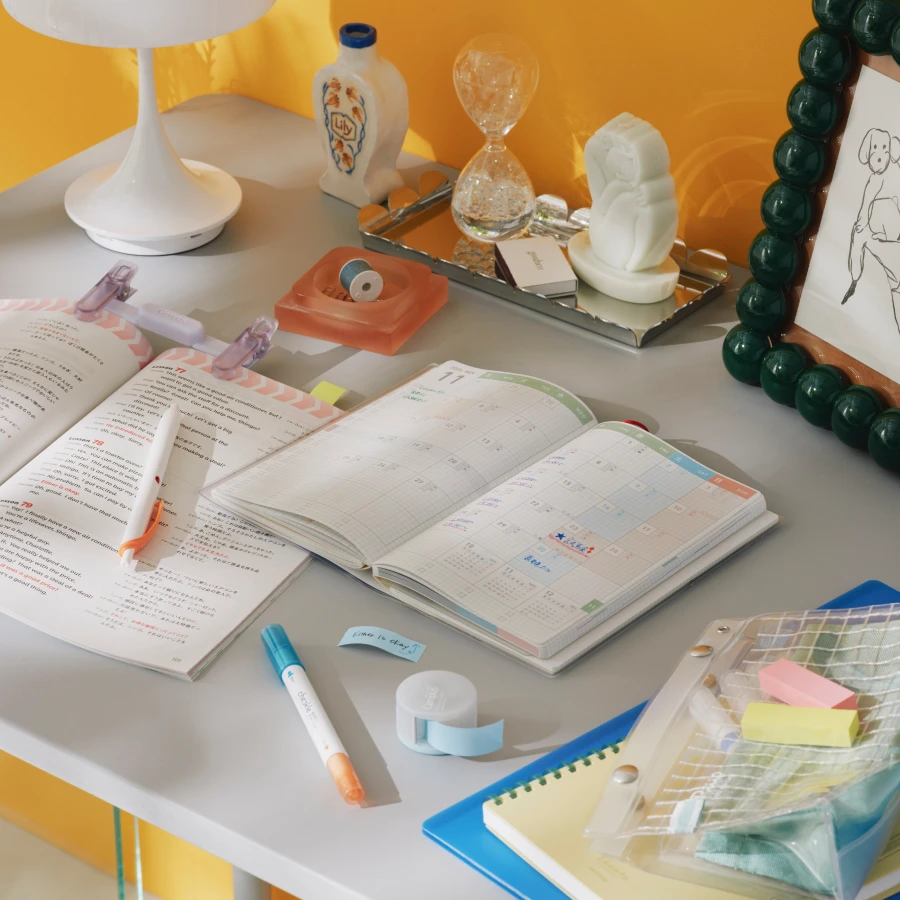

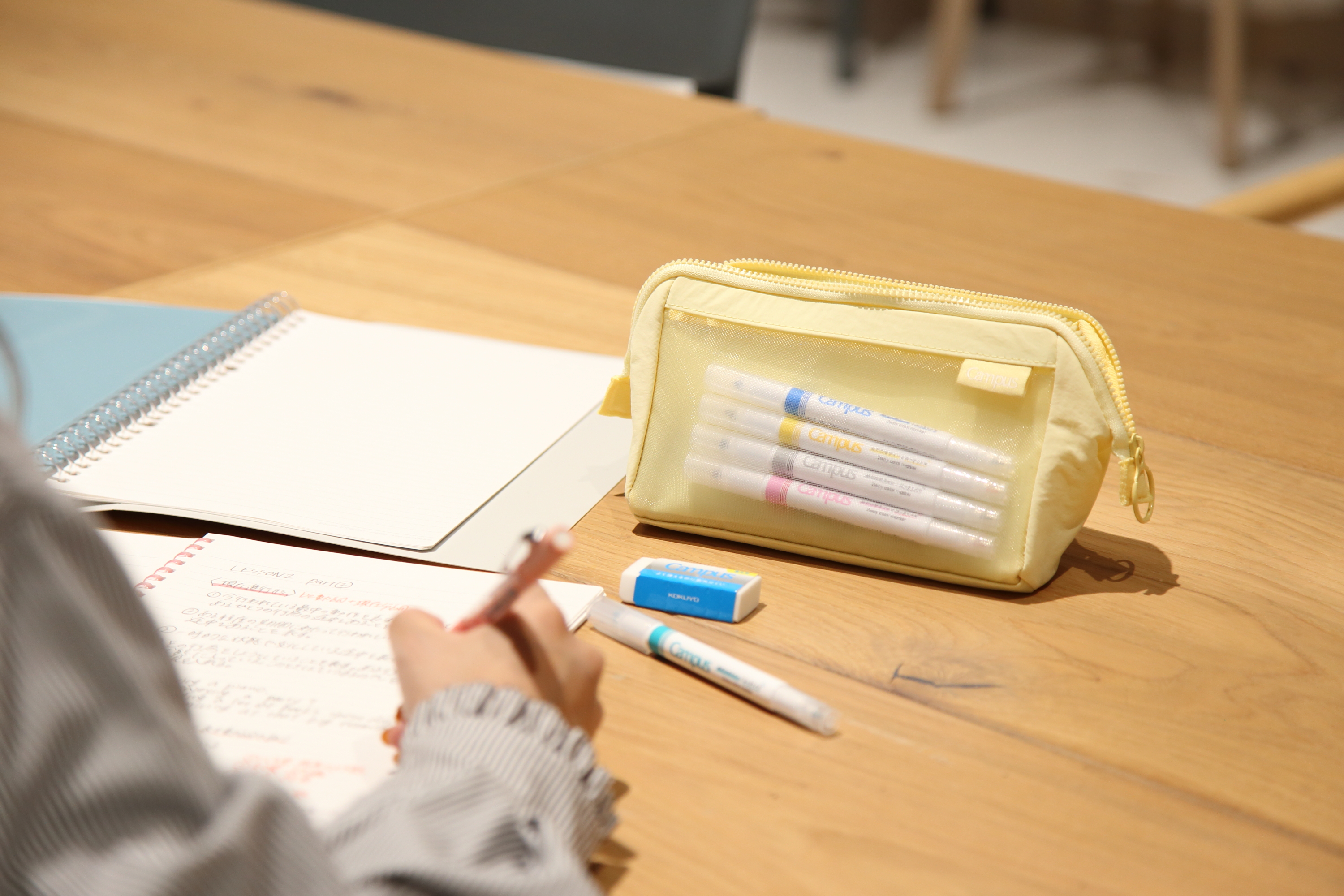

針なしステープラー「ハリナックス」(ハンディ10枚)。さまざまなシーンに合うよう豊富なカラーラインナップを用意

―最初から「針なしステープラーを作ろう」と決まっていたわけではなかったのですね。

青井:はい。ですがこのアイデアをもとに、実際にホッチキスを使っている方々の行動を観察していくうちに、多くの気付きがありました。例えば、ゴミ箱の前で社員がホッチキスの針を外しながら分別している姿を見たとき、ネクタイを針に引っかけて破いた昔の苦い経験がふと思い出されて……「針がなければもっと快適になるはず」と直感しました。

そこから、安全やエコだけでなく、書類のとじ方にまつわる日常の手間にも着目するようになりました。例えば、書類をホッチキスでとじてからパンチで穴を開け、ファイルに保管し、保管期間が終了したら針を外して廃棄する──この一連の作業は意外と面倒なんですよね。2穴を開けながら同時にとじることができ、かつそのまま紙製ファイルに収められたなら、廃棄の際は丸ごと捨てられます。そうすることで、ユーザーの行動そのものを変える提案ができるのではと大きな可能性を感じました。

―プレスタイプはどのように生まれたのでしょうか?

長谷川 草(コクヨ グローバルワークプレイス事業本部 ものづくり開発本部 サーフェイス開発部)

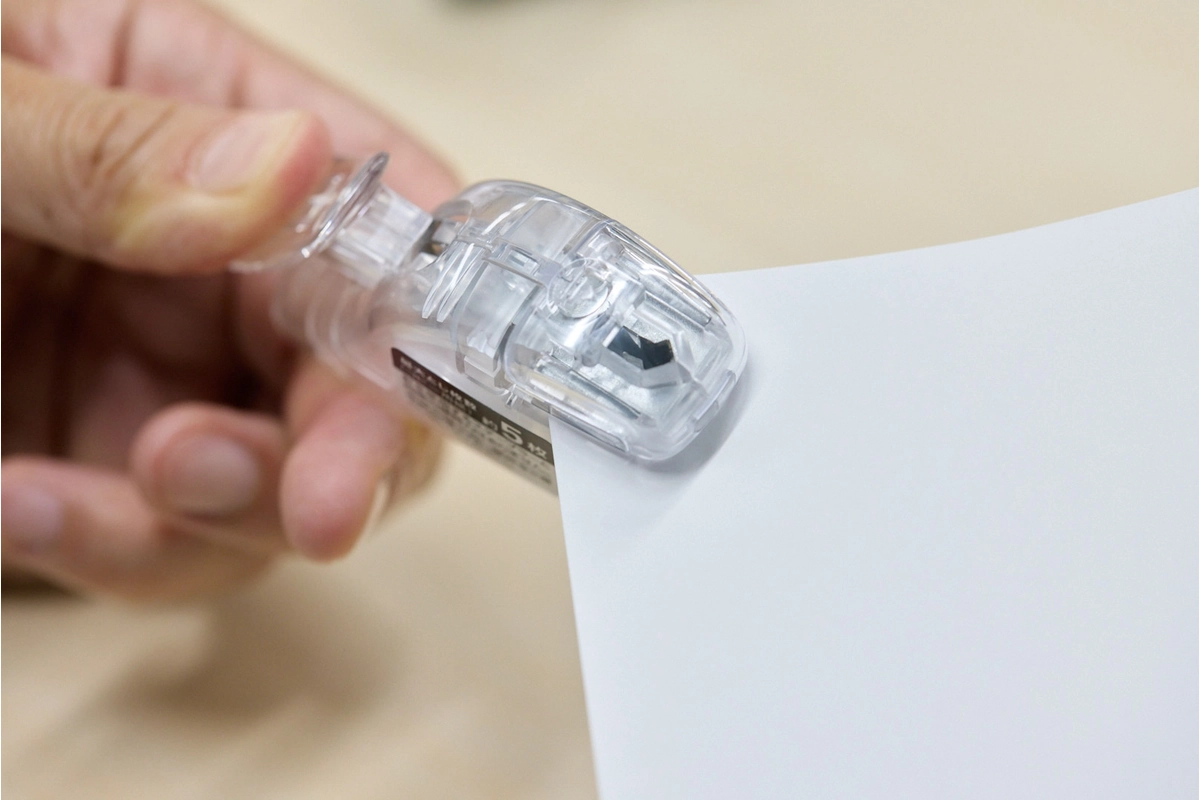

長谷川:穴あきタイプが受け入れられていく一方で、ビジネスの現場からは「見積書や契約書は穴を開けずにきれいなままで渡したい」という声が根強くありました。こちらは「針を使わない」メリットを訴えていましたが、実際に使ってくださっている方々にとっては「見た目が気になる」「相手に失礼かも」という心理的な抵抗があったんです。その解決策として、圧着でとじるプレスタイプの開発に挑みました。

針なしステープラー「ハリナックスプレス」。しっかりとじられるのはもちろん、かたいものでこするだけでとじた紙をきれいに外すことができるので、書類の差し替えにもすぐに対応可能

100年越しの技術に新しい命を吹き込む

―当時、「針を使わないステープラー」は他社ですでに商品化されていましたが、そこからどのように開発を進めたのでしょうか?

青井:じつは「針を使わないステープラー」で使われていた「ペーパークリンチ」と呼ばれる技術は100年以上前からあり、直線刃(I字型の刃)でスリット(切り込み)を入れ、U字型の舌片を通してとじる方式が一般的でした。ですが、直線刃で開けられたスリットでは4枚とじが限界という課題があったんです。

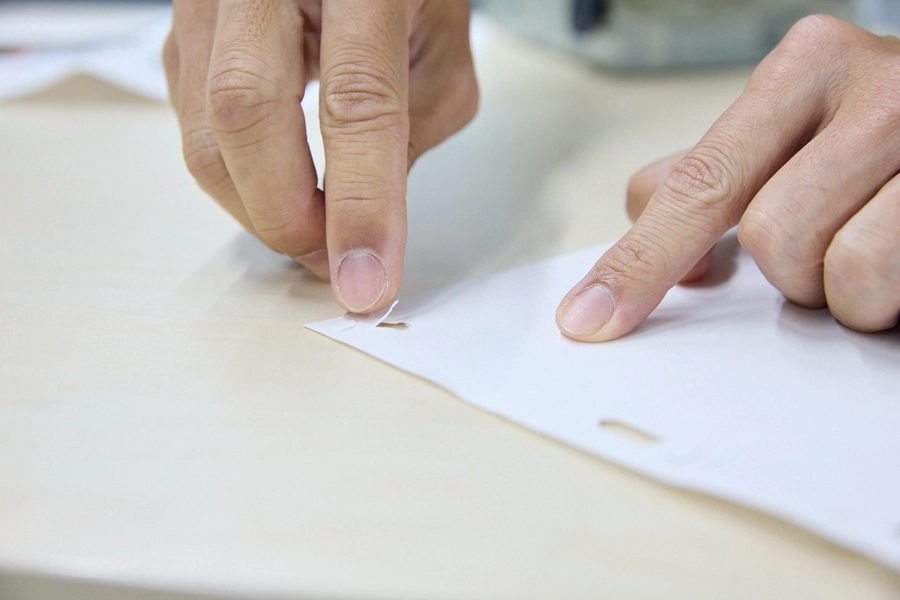

指差ししている部分が舌片と呼ばれるもの

舌片をスリットに通すことで紙をとじる仕組みとなっている

―直線のスリットでは厚い紙束を通すのに限界があった、ということですね。

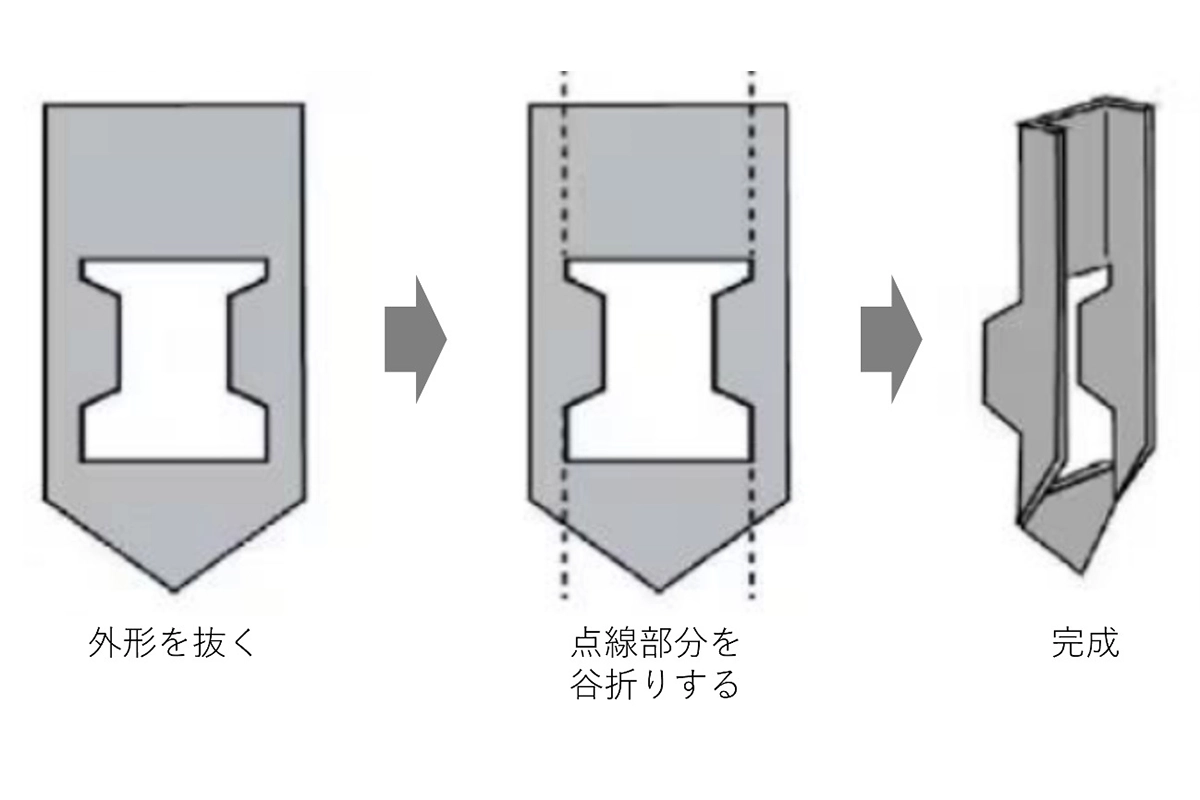

青井:はい。そこで、より多くの枚数をとじるために、つまり舌片がよりスムーズにスリットに入るように考えたのが、スリットを観音開きのように左右に開ける構造です。その結果、たどり着いたのが「左右に広がるH型の刃」を作ることでした。

ただ、それを実現するのが本当に難しくて。というのも、H型にしようとするとコの字型の刃を2枚背中合わせに貼り付ける構造になり、コストが非常に高くなるんです。

そんな中、たまたま息子とコクヨの段ボール文具「はこでん*」で遊んでいて、折り込み部分の突起をパチッと留める構造を見て「これだ!」と閃きました。これを応用して独自のH刃を開発することで、10枚とじの目途を立てることができました。この刃の設計は特許を取得していて、のちに全国発明表彰で発明賞も受賞しています。

段ボールの折り込み部分の突起を指差す青井

何気ない日常の一コマが開発の突破口に(写真は実際の「はこでん」ではありません)

「はこでん」の突起部分を見て閃いたというH刃の製造方法

―まさに日常の中から開発のヒントを得たわけですね。

青井:そうですね。ただし、入れやすい構造ということは、裏を返せば抜けやすい。つまり、H刃にしたことで今度は「差し込んだ舌片が簡単に抜けてしまい、とじる力が弱まってしまう」という新たな課題も出てきました。そこで、入れるときは入れやすいように外側を広く、入れた後は引っかかるように内側を狭くした「変形H刃」を開発。そして舌片の部分を矢尻形状にすることで、軽い力でもしっかりとじられる「ハリナックス」ならではの機能が完成しました。

*段ボール製のミニトレイン。現在は販売終了しています。

「変形H刃」を使って紙をとじる様子。

舌片の形状をU字から矢印に改良したことで、用紙が外れにくく、より多くの枚数をとじることが可能に

データ上の“実現困難”を覆した3年間の挑戦

―では、プレスタイプの開発でとくに難しかった点を教えてください。

長谷川:プレスタイプは、紙の表面に波状の加工を施すと同時に、圧力で紙同士を固定する方法です。当時の開発チームは3人体制で、「波状加工による紙がくっつく原理についての研究とその実現(製造)方法の探究」と「最適な圧力とそれを生み出す機構設計」を分担していました。私は機構設計を担当し、手のひらサイズの文具で必要な圧力をどう生み出すかを徹底的に検証しました。大型機器なら容易に出せる力を、コンパクトなサイズで実現するために、世の中のさまざまな工具や機械の仕組みを調べ上げ、何度も試作を繰り返しました。

「ハリナックスプレス」のとじ部の様子。用紙に大きな圧力をかけることで繊維と繊維を絡めてくっつける仕組みとなっている

―開発には3年もかかったと聞いています。

長谷川:途中、CAE解析では「このサイズと形状では難しい」と判断されてしまったことでも、試作で得た試験結果や自分の経験を信じて、1つずつ仮説を立てては検証を繰り返しました。正直、製品化を成し遂げたときはしばらく「ハリナックス」を見たくないほど大変でしたが……(苦笑)。自分の力だけではなく、周りの人の努力や協力のおかげで完成させることができました。

誰もが、自然と、日常的に使えてこそ

―開発するうえで大切にしたコンセプトや価値観を教えてください。

青井:ユニークさと実用性の両立を何より大事にしました。おもしろいだけではネタ商品で終わってしまうし、実用性だけでは新しい価値に気付いてもらえません。エコ商品としても、「エコだから多少不便でも仕方ない」ではなく、まずは「便利で使いたくなる」ことが前提。その結果として自然にエコに貢献できる──そんな順番を意識しました。だからこそ、“針なし”という特徴を保ちながら、文具としての使いやすさを徹底的に追求しました。

長谷川:じつはプレスタイプの技術も100年以上前から存在し、1960年代には海外でも販売されていました。ですが当時はとじられる枚数が少なく、価格も高価で一般的には普及していなかったんです。だからこそ「文具」というカテゴリーの中で、誰でも使えるサイズ感・価格帯・デザインに落とし込むことに強くこだわりました。限られた人だけではなく、多くの人が日常的に使える形で世に出すこと。それが一番の目標でしたね。

―「ハリナックス」の開発は、自身のものづくりへの考え方にどのような影響を与えましたか?

青井:この開発で一番強く実感したのは、「アイデアは机の上ではなく現場にある」ということです。現場を歩けば、ユーザーが本当に困っている瞬間に出会えます。想像ではなく、目の前の事実をもとに原因を見極め、「どうすれば解決できるか」を考える。このプロセスこそが、良いアイデアにつながると改めて気付かされました。

長谷川:「ハリナックスプレス」は発売から10年以上経った今も、世界中で類似品や模倣品は出て来ていないと思います。おそらく、他社からは「作れない」と思われているからでしょう。もちろん私一人の力ではありませんが、そんな“誰も真似できない道具”を生み出せたことは、今では大きな誇りです。この経験から「信じてやり続ければ必ず形になる」ことを強く実感しました。

青井:彼の粘り強さには本当に驚かされましたね。自分だったら途中で別の方法を探していたかもしれませんが、彼は一つひとつの課題に対して最適解を少しずつ積み上げ、製品化を成し遂げました。傍から見ても確実に良くなっていくのが分かりましたし、「ものづくりってこうやって深めていくんだ」と彼の姿勢から学ぶことができました。

海外のお客様からも人気が高い、羽田エアポート内にある直営店「KOKUYODOORS」の限定色。スケルトン仕様で内部構造が見える、メカ好き必見のアイテム

―今後、ものづくりを通してどんな体験を届けていきたいですか?

青井:使い手がすでに求めているものをそのまま形にするのではなくて、本人もまだ気付いていない“本音”や“インサイト”を捉えて、その思いに応えていきたいです。「仕方ない」と諦めていることや、「本当はこうだったらいいのに」と思っていることに対して、これまでにない技術や表現で応え、驚きと感動を届けたい。その結果、多くの人の生活が少しでもハッピーになれば、それが開発者として一番の喜びだと思っています。

長谷川:企画書に並ぶようなニーズや価値だけではなく、「使っていてワクワクするか」という気持ちの部分も大事にしていきたいです。ただ便利なだけではなく、手に取った瞬間に心が動く──そんな商品をもっと世の中に届けられれば、もっと人々の好奇心があふれる世界につながるんじゃないかと信じています。