子どもの想像力を育む絵本づくりに込めた想い

開発者の言葉を通して、コクヨが大切にする ”体験デザイン”を紐解く本企画。 コクヨの未就学児向け商品は、子どもたちに 「手を動かし創造する楽しさ」を届けています。

この記事は8分で読めます

INDEX

Profile

北野 嘉久(きたの・よしひさ)

イノベーションセンター アーツ&クラフツ事業部(以下、A&C事業部)

“創造する楽しさ”を届けるA&Cの仕掛けづくり

インタビューに答える北野

―まず、北野さんが所属するA&C事業部について教えてください。

北野:私たちの事業部では、未就学児童向けの絵本や画材などを企画・開発・製造・販売する一連の業務を、8人のメンバーで担っています。企画を担当しているメンバーがそのまま営業に同行して現場の声を聞いたり、自ら生産や販売の対応をしたりと、バリューチェーンのすべてを小規模なチームで回しています。

―A&C事業部の立ち上げには、どのような背景があったのでしょうか?

北野:2007年、当時の社内ベンチャー制度に応募したのが出発点です。「未来を担う子どもたちを支える事業をコクヨでやりたい」と、同僚と二人で構想を練りました。というのも、当時のコクヨには未就学児向けの商品がなかったんです。スケッチブックや学用品などはありましたが、もっと早い段階から子どもたちと関われたら、将来のコクヨユーザーを育てることにもつながると考えました。

―コクヨの未就学児向け商品は、どのような体験価値を目指した商品なのでしょうか?

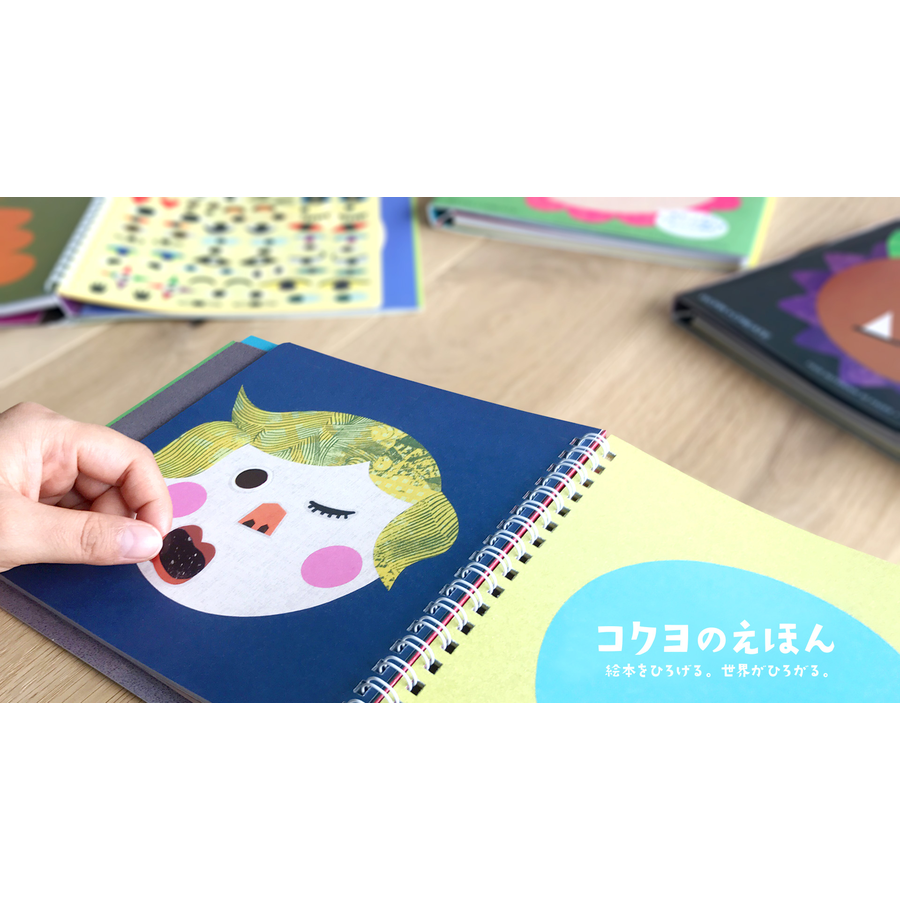

北野:私たちは“想像力の育成”をものづくりの中心に据えています。例えば絵本も、単純な読み物というより“仕掛け絵本”のように、子どもが自分の手を動かして遊べるように工夫しています。絵本で育まれた想像力を源に手を動かして、創造する。その楽しさを、小さなころから体験してほしいと考えています。

―商品のデザインにも独自のこだわりがあると伺いました。

北野:私たちがもう一つ大切にしているのが“親子のコミュニケーション”です。子ども向けの商品ではあるのですが、「親が子どもと一緒に使ってみたい」と思えるような、可愛すぎずちょっと大人っぽいグラフィックを意識しています。想像力を育むだけではなく、親子の会話が自然と生まれるようなツールを目指しています。

―中には子ども以上に大人のファンが多い商品もありますよね。

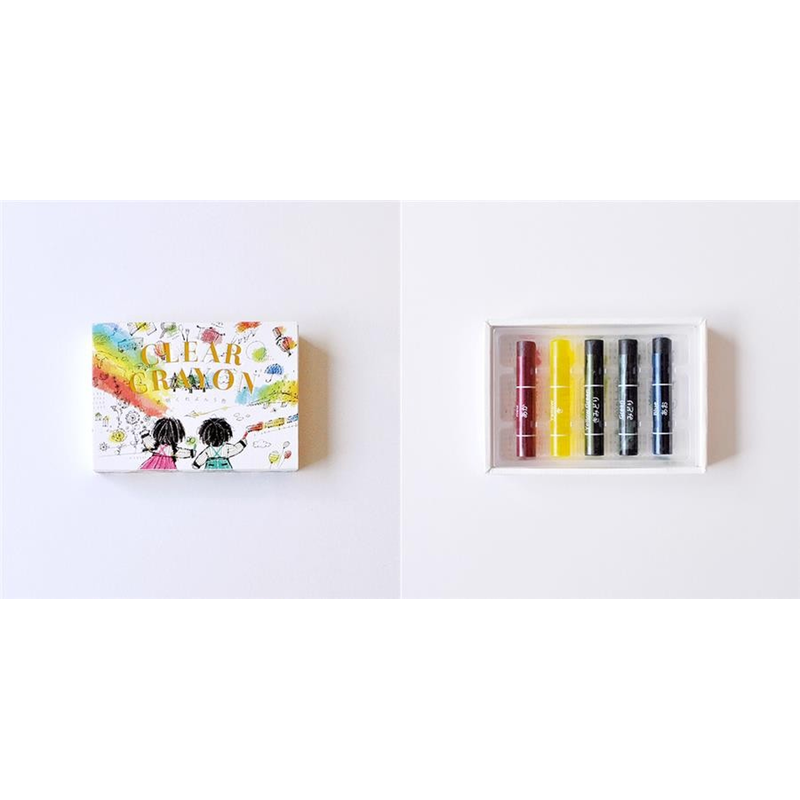

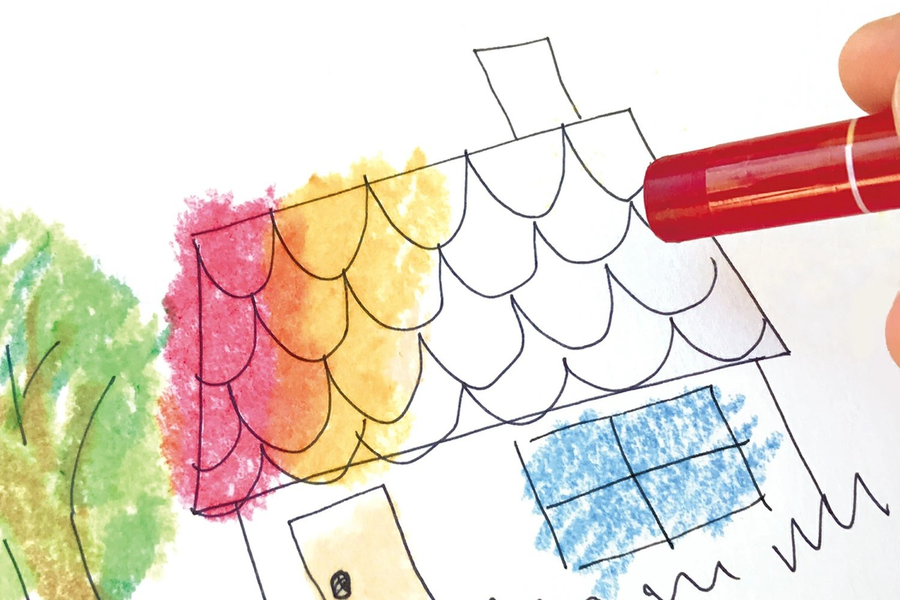

北野:『透明くれよん』は、じつは大人にもとても人気です。水彩のようなタッチで描けるクレヨンとして、アートなどの趣味で愛用してくださる方が多いんです。お客様相談室にも「単色で販売してほしい」という声が寄せられ、最近では単色展開もスタートしました。あるレビューサイトでは、「これはもう発明だ」とまで書いてくださった方もいて、本当に励みになっています。

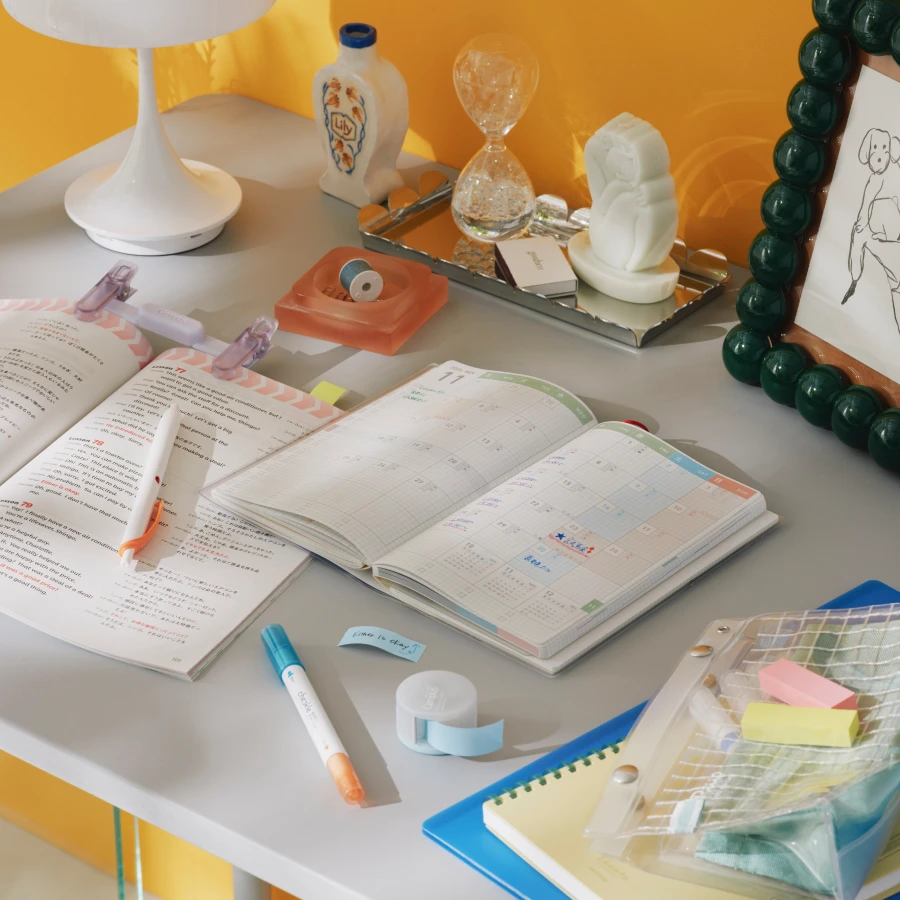

大人にも好評の『透明くれよん』

透明水彩絵の具で描いたようなタッチが特徴

「もう事業は続けられない」からの大逆転

―事業の立ち上げ当初は、大変なことも多かったのでは?<br>

北野:じつは事業を始めて3年くらいは赤字が続き、とても苦しい時期が続いていました。あるとき、たまたま絵本の出版社である「ブロンズ新社」の元オーナーに1年ほど弟子入りする機会があり、そこで当時新人だったtupera tupera(ツペラ ツペラ)さんという絵本作家と出会ったんです。私も当時は絵本に関しては素人だったので「新人同士で一緒にやってみたら?」と紹介され、そのご縁から生まれたのが事業部初のヒット商品となった『かおノート』です。

「もう事業は続けられない。会社を去らなければならないかもしれない」というところまで追い詰められていたときに、「ビレッジヴァンガード」という雑貨店での人気をきっかけに、増刷が決定。気付けば初の黒字化を達成していました。あのときは本当に救われましたね。

目・鼻・口・ひげなどのシールを貼って思い思いの顔を完成させるシールブック

―苦しい時期を経てヒット商品にたどり着いた経験は、その後の働き方や仕事に対する考え方にどのような影響を与えましたか?

北野:仕事をしていると、どうしても「顧客が求めること」「会社が求めること」「自分のやりたいこと」がズレてくる瞬間があると思います。ですが大事なのは「その仕事は客観的にどうすべきなのか」を自分の言葉で考えることではないかと思います。

自分の理想を追いかけるのももちろん大切ですが、組織の中で一人で突っ走ってしまうと、かえって実現できないこともある。だからこそ「顧客が求めること」「会社が求めること」「自分のやりたいこと」の重なりを意識して、その中で自分の仕事や居場所を築いていくことが大切だと思います。

―自己実現と組織貢献の重なるところを見つける、というイメージですね。

北野:そうですね。事業は、売上やノウハウが特定の個人に紐づいてしまうと、組織としての再現性が落ちてしまうので極端な属人化は避けるべきで、それは経営視点で見ると正しいと思いますが、個人の人生から見たらどうでしょうか? 今や定年を過ぎても多くの人が働き続ける時代。会社人生を終えたあとも自分らしく生き抜いていくためには、ビジネスを通じて組織の求めるものと、自分が大切にしたいことのバランスを見つける力が、必要とされているように思います。

最近では「仕事は仕事」「定時以降は関わらない」ときっちり分けて考える人も多いですよね。ですが仕事と生活が自然につながっていけば、自分の仕事にもより前向きに取り組めるようになると感じています。

予想外の発見が、好奇心の源に

チームメンバーとのディスカッションの様子

―北野さんにとっての仕事のやりがい、モチベーションを教えてください。

北野:売上や利益も大事ですが、商品を手に取った方から「この商品に出会えて良かった」と思ってもらえることが一番のモチベーションですね。この商品を本当に必要としてくれている方に喜んでもらうことが、何より嬉しいです。

―この事業を通じて、どのような世の中を実現したいですか?

北野:子どもたちの想像力を育みたいです。想像力があるだけで、人生がちょっと楽しくなると思うんです。例えば自分で何かを工夫したり、何かを生み出せたりすると、日々の暮らしが少しずつ豊かになり、子どもたちにとって小さな「できた!」を積み重ねていける。そういう体験が、子どもたちの自己肯定感を高めることにもつながるのではないかと思います。

―では、子どもたちに対してはどのような価値を届けていきたいですか?

北野:私は「えっ、こんなことがあるんだ!」という予想外の発見が、子どもたちの好奇心の源になると思っています。私たちの商品には“驚き”や“発見”が詰め込まれています。それが子どもたちの心に刺さったとき、彼らの「もっと知りたい!」という好奇心につながり、子どもたちの世界がもっと広がっていくと信じています。

―最後に、A&C事業部の今後の展開を教えてください!

北野:AIやデジタルが進化する中で、私たちも遊びの在り方をアップデートする必要があります。それを踏まえ、現在も子どものたちの好奇心や探求心を育てるような新しい玩具を絶賛開発中です!ぜひ、今後のA&C事業部の活動にも注目いただけると嬉しいです。