やる気ペンが描く

人生100年時代の

学びとは

コクヨの挑戦「ヨコク」を描く社員たち。

今回は「やる気ペン」シリーズ開発者のヨコク「人生100年時代、自分の可能性にワクワクし続けられる社会をつくります!?」に込めた想いに迫ります。

この記事は約8分で読めます

INDEX

Profile

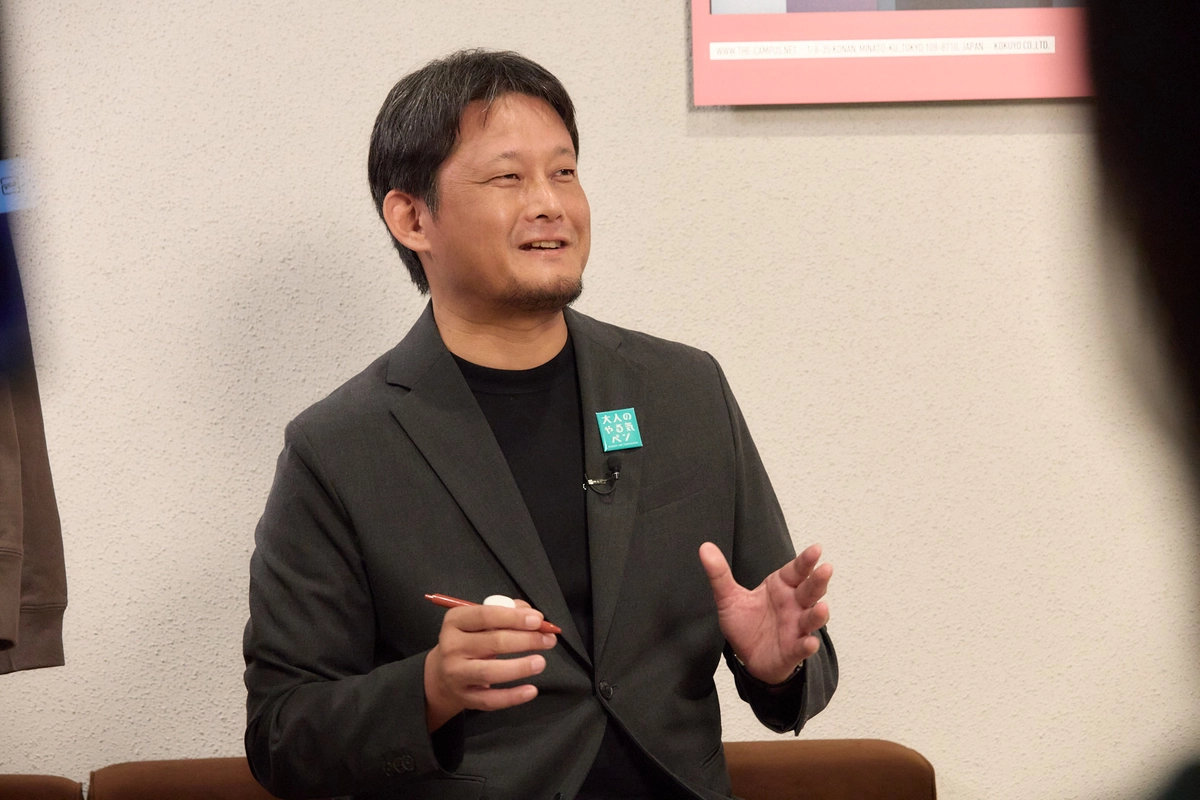

中井 信彦(なかい・のぶひこ)

イノベーションセンター IoT事業戦略ユニット

山形 潤(やまがた・じゅん)

イノベーションセンター IoT事業戦略ユニット

三村 和香(みむら・わか)

イノベーションセンター オープンラボユニット

学びの最初の一歩を支える存在へ

中井 信彦(イノベーションセンター IoT事業戦略ユニット)

―「やる気ペン」シリーズはなぜ “学び”にフォーカスしているのでしょうか?

中井:実は最初から“学び”をテーマにしていたわけではありません。当初は、共働き家庭の増加などの社会的背景を踏まえて、「親が子どもの学習を見守れるツールを作ろう」という視点でスタートしました。ですが、開発を進めるうちにターゲット像の解像度が上がり、だんだんと“親目線の管理”ではなく、”子どもが自ら学びたくなる仕掛け“こそが本質だと気付き、キャラクターやゲーム要素を取り入れる現在の形にたどり着きました。さらに、子ども自身が「やりたい!」と思える体験を作ることが、結果的に親子の対話にもつながるということに気付きました。

山形 潤(イノベーションセンター IoT事業戦略ユニット)

山形:とくに印象的だったのは、実際の家庭学習の様子を撮影してもらった動画です。勉強しないで遊んでしまう子どもと、それを叱る親。この現実を見たときに「この子たちをやる気にさせる“最初の一歩”がないと何も始まらない!」と強く感じました。あの動画をプロジェクトメンバーで見たことで、全員の想いが一つになったと思います。

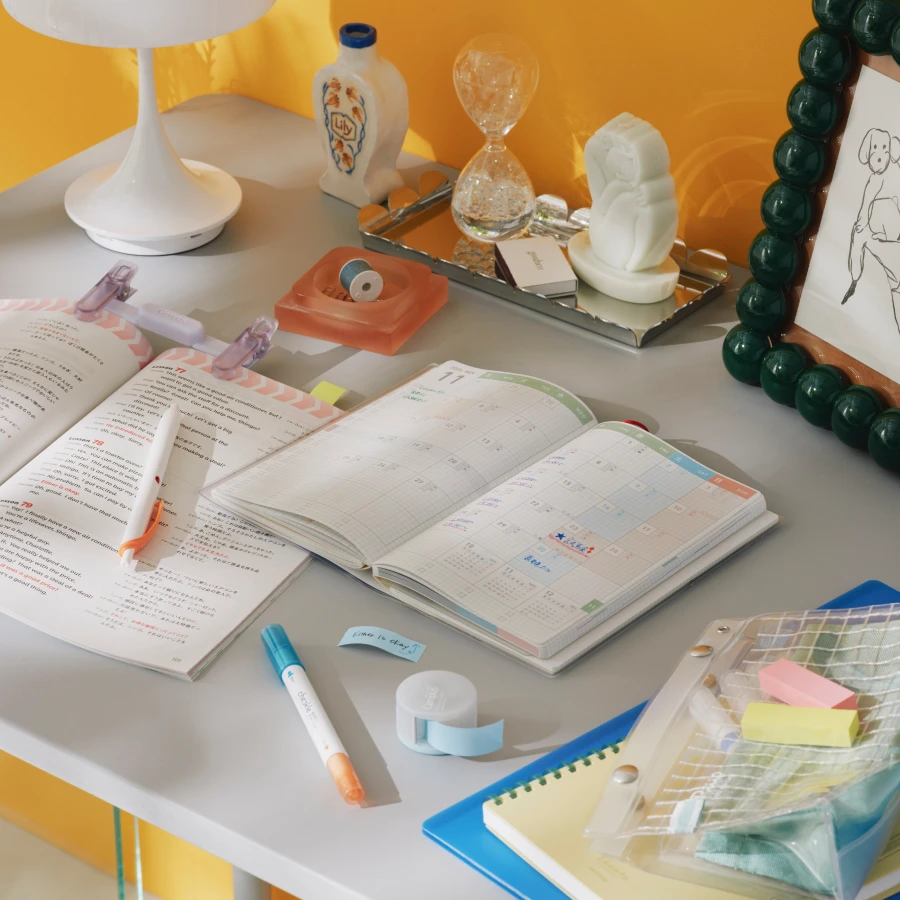

「やる気ペン」シリーズと公式キャラクターの「やる木族」

一通の手紙に報われた、不安とプレッシャー

―「しゅくだいやる気ペン」の特徴を教えてください。

山形:この商品は、主に小学生の子どもたちが宿題に前向きに取り組めるように開発したIoT文具です。鉛筆に装着し文字を書くと、筆記の動きを検知して「やる気パワー」が蓄積され、そのデータを専用アプリに連携します。データが溜まると、アプリ上でアイテムを獲得できたり、親の視点からも子どもの興味関心に気付けたりと、子どものやる気を育み、学習を習慣化させるだけではなく、親子のコミュニケーションも促すことを目指しています。

「しゅくだいやる気ペン」のデバイスとアプリを連携させ、勉強への取り組みを見える化!

―発売後の反響はいかがですか?

山形:2019年7月の発売以降、販売実績は累計で5万台を突破しました!SNSやアンケートでも、「子どもから『やる気ペンを使いたいから、もっと書くものちょうだい!』と言われた」「ドリルが足りません」などの声が寄せられ、この商品が学びのきっかけになっていると実感しています。

中井:とくに印象的だったのは、文字を書くことが苦手だったお子さんが人生で初めて手紙を書いたと、親御さんがその手紙を送ってくださったことです。正直、発売当初は不安でいっぱいでした。子どもが初めて鉛筆を持つ大事なタイミングに、「こんな機械を付けるなんて」と批判されるかもしれない。そんな強いプレッシャーを感じていましたが、その手紙を受け取ったとき「自分たちがやってきたことは間違っていなかった」と認めてもらえた気がして、今でも一番心に残っています。

―「しゅくだいやる気ペン」に続き「大人のやる気ペン」も発売しましたが、商品の特徴を教えてください。

中井:コンセプト自体は「しゅくだいやる気ペン」とほぼ同じで、“努力を可視化する”というものです。異なる点は、ハードウェアをよりコンパクトにし、さまざまな筆記具に装着できるようにしました。筆記データが溜まると、アプリ上で自身の学習の継続を見える化できるようになっています。

「大人のやる気ペン」のデバイスとアプリの画面イメージ

三村 和香(イノベーションセンター オープンラボユニット)

三村:「大人のやる気ペン」は応援購入サービス「Makuake」で先行販売を行ったのですが、サイト上でも「こんな商品を待っていました!」「これでもっと勉強を頑張れます!」などの多くのコメントをいただき、私たちの励みになっています。

―大反響を呼んだ「大人のやる気ペン」ですが、開発の経緯は?

中井:「しゅくだいやる気ペン」の発売以降、SNSでは「大人向けも欲しい!」という声をよく見かけるようになりました。そんなとき、「資格試験のために使っている」という口コミを見てハッとしたんです。レビューサイトでも大人の方から「勉強の習慣がつきました」といった声がいくつも寄せられるようになり、一定数の大人が「しゅくだいやる気ペン」を本気で使ってくださっていることが見えてきました。

その後、ユーザーの方に詳しく悩みを聞くと、「最初の10分が乗り越えられない」「毎日続けられない」といった”気持ちの面“での壁が大きいことが分かりました。開発のきっかけは、目の前にいるユーザーの方のリアルな声に動かされたことが大きいと思います。

―「IoT文具」というコクヨにとって新しいジャンルに挑戦した中で、とくに大変だったことは何ですか?

山形:コクヨにとっては、アプリやデバイス開発の経験がほぼない中での挑戦。そこで重視したのが、“共感できる外部パートナーを見つけること”でした。単に仕様通りに作るのではなく、「子どもの学びを応援したい」という想いに共感してくれるパートナーと組んで、一歩一歩形にしていきました。

中井:「それ、本当に実現できる?」といった懐疑的な声が社内から聞こえてくることもありましたが、ユーザーの反響が届くたびに社内の空気も変わりました。コクヨは「本当にユーザーのためになるのか?」を大事にする会社。だからこそ、ユーザーの声を持ち帰ることで、自然と社内の関心が高まっていったと思っています。

―子どもから大人までの「学び」をサポートすることで、どのような社会を実現したいですか?

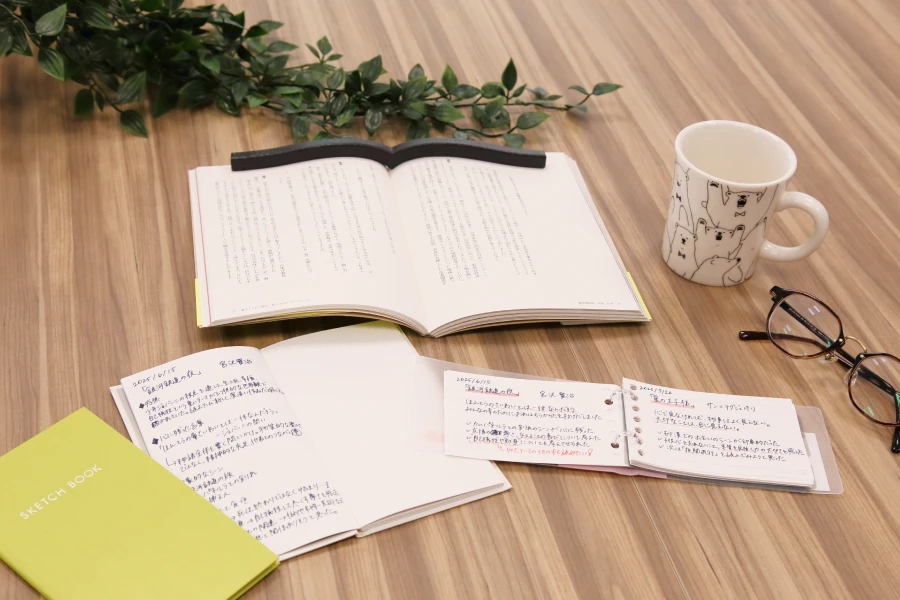

三村:「しゅくだいやる気ペン」をきっかけに、イベントや日々の使い方を通じてユーザーの皆さんと直接関わることが増えました。この商品を”学びの相棒“として大切に使ってくださっていて、「机に向かうのがイヤ」という気持ちを「ちょっと楽しいかも」に変えるきっかけになれているのが嬉しいですし、今後はそれをもっと広めていきたいと思っています。

―「学びは楽しい」という気持ちが広がっていくと、社会全体も明るくなりそうですね!

三村:そう思います。私自身、「最近新しいインプットができていないな」と感じることがありますが、ユーザーの皆さんの声に背中を押してもらうことで「頑張ろう!」と思える瞬間があるんです。人生100年時代、皆さんの学びの一歩を支えられるような力を届けていきたいです。

山形:子どものころの私はそれほど勉強熱心ではなく、「なぜ勉強するのか」「頑張ってる過程を誰も見てくれない」という気持ちを抱えていました。ですが「しゅくだいやる気ペン」を使う子どもたちを見ていると、まさに“勉強の途中”そのものを楽しんでいるんです。その姿が印象的で、「学びは成果だけではなく、プロセスもおもしろい」と改めて気付かされました。この感覚を、もっと多くの人たちに届けられたら嬉しいですね。

中井:僕は学び続けることが自然な社会になってほしいと思います。人生100年の今、私たちは時間をかけて自分の可能性を探れる時代です。だからこそ、この商品を通じて「学ぶってかっこいい」と感じるきっかけを届けたいと思っています。学びは、すぐ結果に結びつかないこともあります。ですが、必ず何かの気づきを生み、その気付きが自分にとっての前向きな変化につながると信じています。そうした小さな変化を積み重ねていくうちに、本当の意味での“自分らしさ”が見えてくる気がしています。

コクヨは「be Unique.」を企業理念として掲げていますが、それって決して奇をてらうことではなくて、日々の積み重ねの先ににじみ出てくる自分だけの個性のようなものだと思うんです。僕らの商品が、そんな個性が輝く未来に向けた“伴走者”になれたら嬉しいです。