一度座れば虜に。

イスと身体が一体となる体験

開発者の言葉を通して、コクヨが大切にする

“体験デザイン”を紐解く本企画。

2025年発売のオフィスチェアー「ingCloud」は、

圧倒的ユーザー起点で「座る」という体験の変革に

挑みました。

この記事は約8分で読めます

INDEX

Profile

木下 洋二郎(きのした・ようじろう)

グローバルワークプレイス事業本部 1Mプロジェクト

林 克明(はやし・かつあき)

グローバルワークプレイス事業本部 1Mプロジェクト 第1グループ

廣津 志保(ひろつ・しほ)

グローバルワークプレイス事業本部 顧客コミュニケーション企画部 コンテンツグループ

重水 清妃(しげみず・さやか)

グローバルワークプレイス事業本部 ビジネスディベロップメント本部

ECマーケティング部 プロモーション企画グループ

目指したのは雲のような座り心地

「ing」シリーズの開発リーダーを務める木下 洋二郎

―「ingCloud」はどのような体験価値を目指した商品なのでしょうか。

木下:じつは「ingCloud」の構想は、2017年に初代「ing」を発売した直後から始まっていました。「シリーズのフラッグシップモデルをつくる」という想いのもと、「ing」の最大の特徴である360度動く座面の価値をさらに進化させ、より大きく自由に動けるイスを目指していたのです。

ですが、2020年にコロナ禍を迎え、働き方は大きく変化しました。在宅勤務が急増し、ユーザーが求めるイスの条件も変化。その流れを受けて開発を一度止め、在宅に最適化した「ingLIFE」を先に世に出すことになったのです。そこで得られた反応から見えてきたのは、「体を大きく動かすこと」よりも「安心して体を預けられること」への強いニーズでした。無理に姿勢を整えなくても、イスが自然に微細な動きに追随してくれる。まさに“座っていることすら忘れる”ような感覚を実現する方向へとシフトしました。

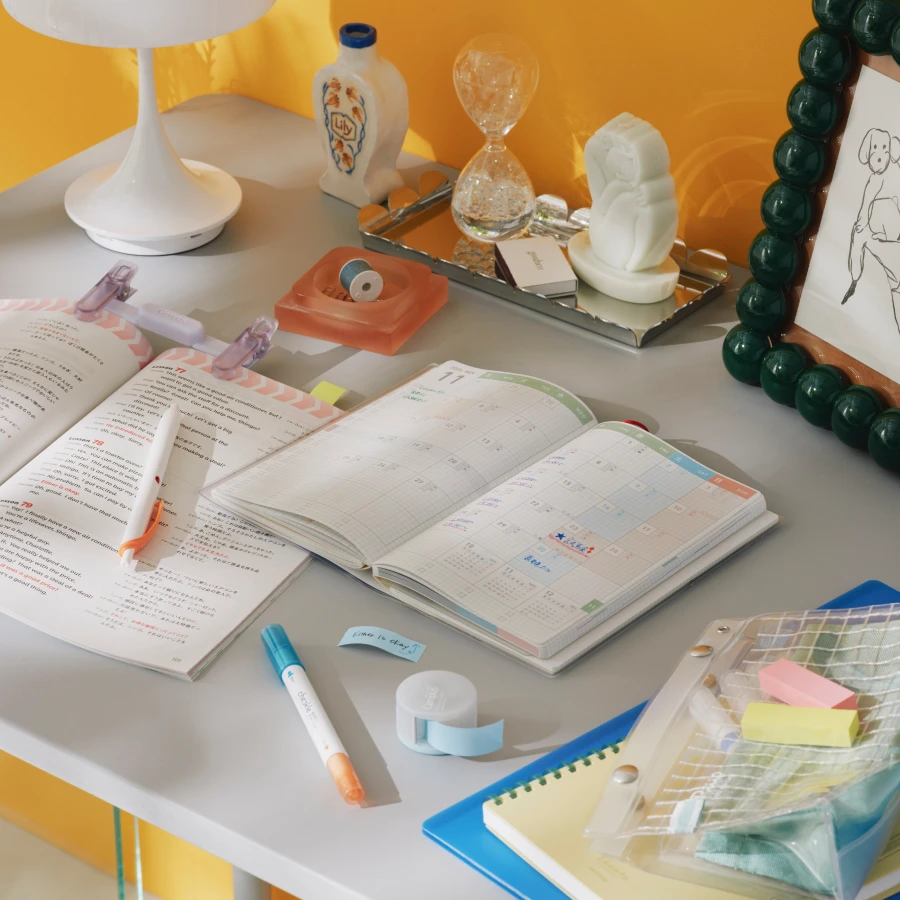

「座る」ではなく「まとう」ような新感覚の座り心地を実現した「ingCloud」

木下とともに「ing」シリーズの開発を担当する林 克明

林:従来の「ing」や「ingLIFE」は「自分で姿勢を整える」ことを前提としたイスでした。一方「ingCloud」は「体を預けても負担が少ない」ことを重視しています。人が無意識に行っている微細な動きにイスが寄り添い、結果的に自然な姿勢が保たれる。その仕組みを突き詰めた結果、“雲のような座り心地”という表現に行き着いたのです。

「ing」と「ingLIFE」

「ing」は座りながら体を動かせる新しい発想のチェアー。360度自由に動く座面を搭載し、上半身の負荷を解放。バランスボールに乗っているかのような感覚で脳と身体の活性化をサポートします。一方「ingLIFE」は、座面の前後左右の移動範囲は「ing」よりも小さめ。ゆったりとした安定感のある動きで、リラックスした揺れが味わえます。オフィスにもリビングにも合うカジュアルなデザインが特徴。

ミリ単位の調整を重ねた、8年間の軌跡

―開発には8年もの歳月がかかったと伺っています。とくに難しかった点、苦労された点を教えてください。

木下:「ing」シリーズはバネを使わず、体の重心だけでバランスを取る構造になっています。そのため、一か所を変えると他の部分すべてに影響が出てしてしまうんです。例えば座面や背もたれの形状をほんの少し調整しただけで、重心の位置が変わり全体のバランスが崩れてしまう。だから金型を作る直前まで、何度も微調整を繰り返す必要がありました。

「ingCloud」では、重力を利用して体圧を流動的に分散させ、あらゆる姿勢にフィットするコクヨ独自の機構を搭載

林:じつは、コンセプトを転換する前にはかなり完成に近づいていたんです。それだけに、その段階で白紙に戻ったのは正直つらかったですね……(苦笑)。それまでも試作品を何度も作り直しては検証を繰り返していましたが、その後もわずかな形状の違いを検証する日々が続きました。

とくに背もたれの3Dハンモックメッシュの構造は難題でした。身体へのフィット感を高めるために、どの程度背もたれを後ろに引き込ませるか。どの位置で、どの程度の強度でテンションをかけるのか。そのわずかな差が座り心地を大きく左右するんです。何度も座り比べながら、数えきれないほどのパターンを検証しました。

背もたれの引き込み具合を後ろから調整する林。引き込む位置や強度を少しずつ変えながら検証を繰り返した

ヒアリングと観察が導いたデザイン哲学

―開発にあたっては、ユーザーヒアリングや行動観察を重ねたと伺いました。とくに印象に残っている気付きは何ですか?

木下:印象に残っているのは、長時間ほとんど動かず作業を続けるエンジニアの方にヒアリングしたときのことです。作業の様子を撮影して観察したところ、本当に同じ姿勢がずっと続いているように見えるのですが、実際はごくわずかに体が動いているのです。その微細な動きに追随できれば、体への負担も軽減できるのではないかと考えました。

もう一つ心に残っているのは、「集中の邪魔になるノイズを減らしたい」という声です。調整レバーが多すぎたり、デザインがごつごつしていたりすると、それが集中力を削ぐ要因になります。だからこそ「ingCloud」では調整機能を最小限に抑え、シンプルで直感的に使えるデザインを追求しました。

「一度座れば忘れられない」体験をどう伝えるか

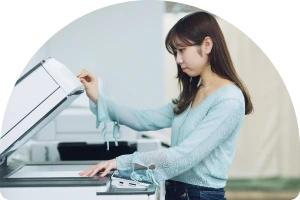

ECサイトの運営やBtoC向けのマーケティングを担当する重水 清妃

―「ingCloud」の体験価値を広めるために、どのような思いや課題意識を持たれていますか?

重水:私はECを中心にBtoC向けの販促を担当しています。とくにエンジニアやクリエイターなどを中心としたお客様に対して、「知る→体験する→購入する→SNSで拡散してもらう」という一連の流れをどう作るかの設計を考えています。

BtoC市場は競争が激しいですが、「ingCloud」には「一度座れば違いが分かる」という唯一無二の強みがあります。他社には真似できない動きと座り心地。この差別化ポイントをどう分かりやすく伝えるかが販促の大きな課題です。そのため現場では、既存の体験エリア(品川CAMPUS)だけでなく、コワーキングスペースやイベントなどで実際に体験できる場を広げる取り組みを進めています。

「ing」シリーズの販促全般を担当する廣津 志保

廣津:初めて「ingCloud」に触れたとき、「これは世界中で求められるイスだ」と直感しました。その価値を広げていくことが自分の役割だと考えています。私がプロジェクトに加わったのは、8年にわたる開発プロセスの中でもかなり後半のタイミングでした。その分プレッシャーは大きかったのですが、まずは自分自身が製品の魅力をしっかり理解することを大切にし、これまでの歩みを一つひとつ丁寧に紐解きながら、ブランディングやファンを増やす活動を自分なりに模索してきました。

「ingCloud」は、まさに「一度座れば忘れられない」存在になれるイスだと思います。その価値を広げるために、まずは多くの方に知っていただき、体験していただくことが大切です。実際に、初めて製品を披露した「オルガテック東京2025*」では、数千人もの来場者にご体験いただき、多くの方から「これまでにない座り心地だ」という感動の声をいただきました。こうした経験からも、座ることで得られる感動を、よりシンプルで分かりやすく伝えられる仕組みを整えていきたいと考えています。

*1953年からドイツで開かれてきた国際的なオフィス家具見本市をルーツに、2022年から東京で開催されている展示会。2025年、コクヨは「ingCloud」の座り心地を表現したブースを出展。コンセプトやデザイン性の高さを表彰するアワードにおいて「グランプリ」と「出展者が選ぶベストブース賞」をダブル受賞しました。

開発と販促が一体となり、「ing」シリーズの価値を世の中へ届けている

市場先行ではなく、体験起点で未来を描く

―ユーザーにとって、「ingCloud」がどんな存在になってほしいと考えていますか?

重水:私たちはイスを単なる道具ではなく、“創造性を後押しするパートナー”として届けたいと思っています。このイスに座ると何か新しい働き方ができるかもしれない。そんな期待感を持ってもらえたら嬉しいですね。

木下:長時間座ることによる腰痛や不調に悩まされず、自由に挑戦できる。その結果として、「何か新しいことに取り組んでみたい!」という気持ちを自然と湧かすことができれば、それが「ingCloud」の存在意義につながると考えています。

―最後に、「ing」シリーズが見据える今後の展望を教えてください!

木下:正直に言うと、現時点で今後の方向性はまだ明確には定まっていません。むしろ現在は「ingとは何か」という根源的な価値を改めて問い直し、再定義している段階です。腰への負担を軽減することは大きなテーマのひとつですが、それを支える「揺れる」という仕組みが、単に身体に良いという効果をもたらすだけなのか、それとも人のクリエイティビティを高める仕掛けとなり得るのか、複数の可能性を探っています。

さらに、その可能性をこれからもイスというプロダクトで追求するのか、デスクなどの周辺領域へ広げていくのか、あるいはまったく別の分野に応用するのか、方向性そのものも模索中です。だからこそ現在は、プロトタイプをつくっては検証し、試行錯誤を繰り返している状況です。

通常の開発であれば、市場規模や売上を前提に商品化へ進みます。ですが「ing」の開発は少し異なり、何よりもユーザー起点を大切にし、その人がどんな困りごとを抱えているのか、その切実さはどの程度なのかを徹底的に掘り下げます。そのうえで、どうすれば解決できるのかを模索しており、私たちは今まさに、その探索の途上にあるのです。

「ing」チームはこれからも「座る」を通じて創造性の可能性を追求していく