ネコ研究で博士号! 探究心で拓く服部円さんの大人の学び

クリエイターや専門家の文房具の使いこなし方に迫るこの企画。第1回は、ネコ研究で博士号を取得した編集者・服部円さん。"大人の学び"をテーマに、学びを深める工夫を伺いました。

- photo: Masahiro Shimazaki

- edit: Tomoka Moriki, Maki Funabashi

- interview & text: Maki Funabashi

この記事は約5分で読めます

INDEX

Profile

服部 円 さん

編集者、博士(理学)

武蔵野美術大学空間演出デザイン学科卒業後、ファッション誌の編集者として働く。ネコとクリエイターをテーマにしたWEBマガジン『ilove.cat』での取材をきっかけにネコ研究に興味を持ち、2019年から社会人大学院生として大学院に進学。2021年麻布大学大学院獣医学研究科にて修士号(動物応用科学)を取得。2024年京都大学大学院 理学研究科 生物科学専攻野生動物研究センター博士後期課程研究指導認定退学。2025年3月博士号(理学)取得。著書に『ネコは(ほぼ)液体である』(KADOKAWA)など

https://www.madokahattori.com/

学びの扉を開いたのは、研究者との出会いと自らの探究心

ファッション誌の編集者として走り続けていた服部さんが、新たな学びに踏み出す大きなきっかけとなったのは、大学でネコの研究をしている先生に取材を通して出会ったこと。自らも生活を共にするネコの研究が、学問として成立していることに興味を惹かれたといいます。

とはいえ、その時点では自分が研究者の道に進むとは夢にも思っていなかったという服部さん。2015年、第一子の出産により、ファッション誌の現場を離れることになったことが転機となりました。

「これまでとは違う何かに挑戦してみたい気持ちが芽生えたんです。育児中に、ふとマンガ『動物のお医者さん』を読み返して、『そういえば私、昔獣医になりたかったんだった』って思い出して(笑)」

不意に訪れたキャリアブレイクが、新しい知の扉を開くきっかけに。

「もともとルーティンワークというか、毎日コツコツこなす作業が得意ではなくて。新しいものを探したり、やったことのないことに飛び込んだりするのが好きなんです。獣医の道はさすがに難しかったんですが、取材を通じて触れた“ネコ研究”という未知の世界に挑戦したくなったんです」

服部さんの背中を押してくれたのは、子育てが落ち着いた後に看護学校に通い、看護師になった母や、出産後に大学院に進学し、子どもの絵画教育を研究するようになった年上の女性アーティストなど身近なロールモデルたち。大人になってからでも、新たに何かを学ぶことはできる。そう信じられる環境が服部さんの周りには確かにありましたが、何より服部さんを突き動かしたのは「好奇心」でした。

「ネコは何を考えているんだろう、どうして人はネコを特別に思うんだろう。それを知りたい気持ちが強かったんです」

39歳からの挑戦。大学院での学びと研究の日々

2019年、39歳で大学院に入学した服部さん。きっかけは「学んでみたい」という純粋な思いでしたが、実際に入った研究の世界ではそれ相応の覚悟と根気が必要でした。

「受験勉強よりも大学院に入学してからの方が大変でした。これまで私がしてきた勉強は過去の知を学ぶこと。一方で大学院ではそれを生かしながら研究を行い、新たな科学的な発見に繋げなければなりません。大学院では論文を書くのですが、普段の生活だと論文って読まないじゃないですか。だから、とても苦労しましたね。仕事でのライティングや編集の力とは全然別のものなので、これまで培った技術がむしろ足かせになることもありました」

論文に苦戦しつつも持ち前の好奇心で乗り越え、麻布大学大学院獣医学研究科で修士号を取得。服部さんは「もっと学びたい」という思いから、京都大学野生動物研究センターへ。そこで改めて気づいたのは、学びの奥深さでした。

「研究はわからないことばかりだし、仮説通りにいかないなんてこともしょっちゅうです。だけど、学べば学ぶほど知れば知るほど『私、全然わかってないじゃん』という感覚が新鮮だったというか。学びとはそういうものだと思うんですけど、自分の知らなさを知るという果てしない行為が楽しくて仕方ありませんでした。それから、暮らしのちょっとした疑問が研究対象になり得ることも魅力に感じました。生物学や心理学、社会学……どんな切り口からでも掘り下げられる。学びの世界って、こんなにも自由で、おもしろいんだなって」

好奇心が連れていってくれた、自分の知らなかった世界

大人になってから学ぶことの魅力は、知識やスキルの獲得にとどまりません。服部さんにとって何よりの実感は、「世界が広がる」ことだといいます。

「ある程度キャリアを積むとどうしても、同じ人と似たような仕事を回す日々になってしまいます。でも、大学には年齢も背景も全く異なる人がいて、思いがけない刺激を受けられる。若い人の考え方にも驚かされますし、大学の先生から受ける影響も大きいです。『こんな世界があるんだ』と何度も思いました」

新しい学びの場があることで、日々の仕事への向き合い方にも変化が生まれたと服部さん。

「仕事がしんどい時に論文を書くのが楽しく感じたり、逆に論文に疲れたときには、仕事のスピード感に魅力を感じたりします。その行き来が、ちょうどいい気分転換になっているんです」

大学院は金銭的な負担もある一方で、それ以上に得るものが大きかったとも。

「もちろん、大学院に通うにはお金がかかります。でも、例えば高級品を買うのと同じくらいの出費だったとしても、そこから得られるものは全く違うんです。高級品を手に入れるのも嬉しいことだけど、大学で得た知識や人とのつながりは一生もの。研究者となって新しい世界ができたことは、自分の人生にとって何にも代えられないものだと思っています」

書いて、覚えて、外に出す。私なりの学びの工夫

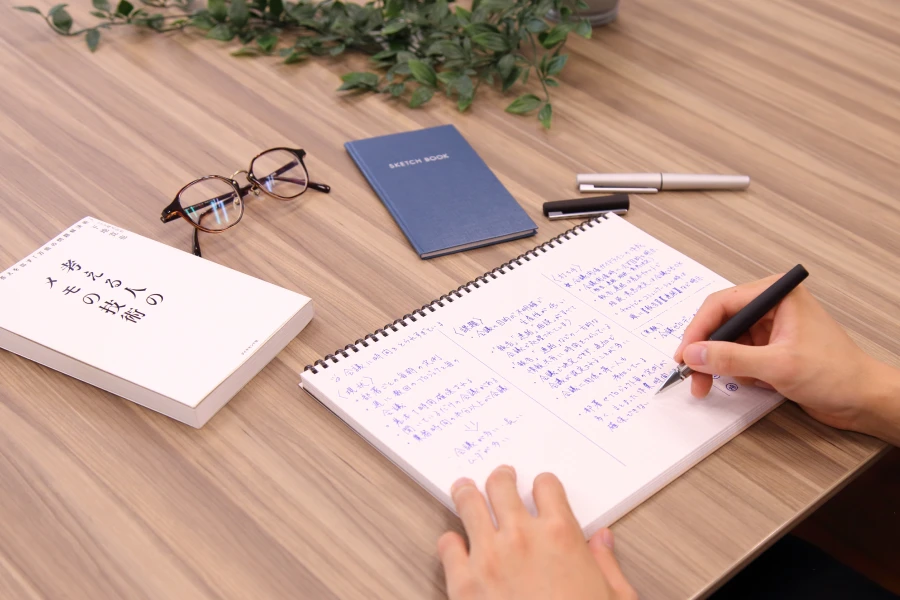

学生でも社会人でも、限られた時間の中で学びを続けるためには、自分に合ったやり方を見つけることが大切です。服部さんにとって、その核にあるのは「書くこと」。受験期や学会の発表で必要な時はキャンパスノートに単語や例文を書き出し、何度も繰り返して覚える。問題集にもどんどん書き込むなど、「手を動かすこと」が記憶の助けになると感じているそうです。

「本当に量を書くタイプで。ひたすら書いて、記憶に刷り込む感じです。書いて、書いて、覚えていく。自分にとってはすごく大事なプロセスなので、どんな状況でもペンとノートがあれば学べるようにしています」

大学での研究にも、「書くこと」は欠かせませんでした。実験ノートには写真を貼ったり、細かく注釈を加えたりして、あとから見返したときに文脈を思い出せるように工夫していたそうです。

「とくに理系の研究では、あとで見返すときの手がかりが大事なんです。写真とテキストをセットにしたり、自分なりの工夫で情報を残していました」

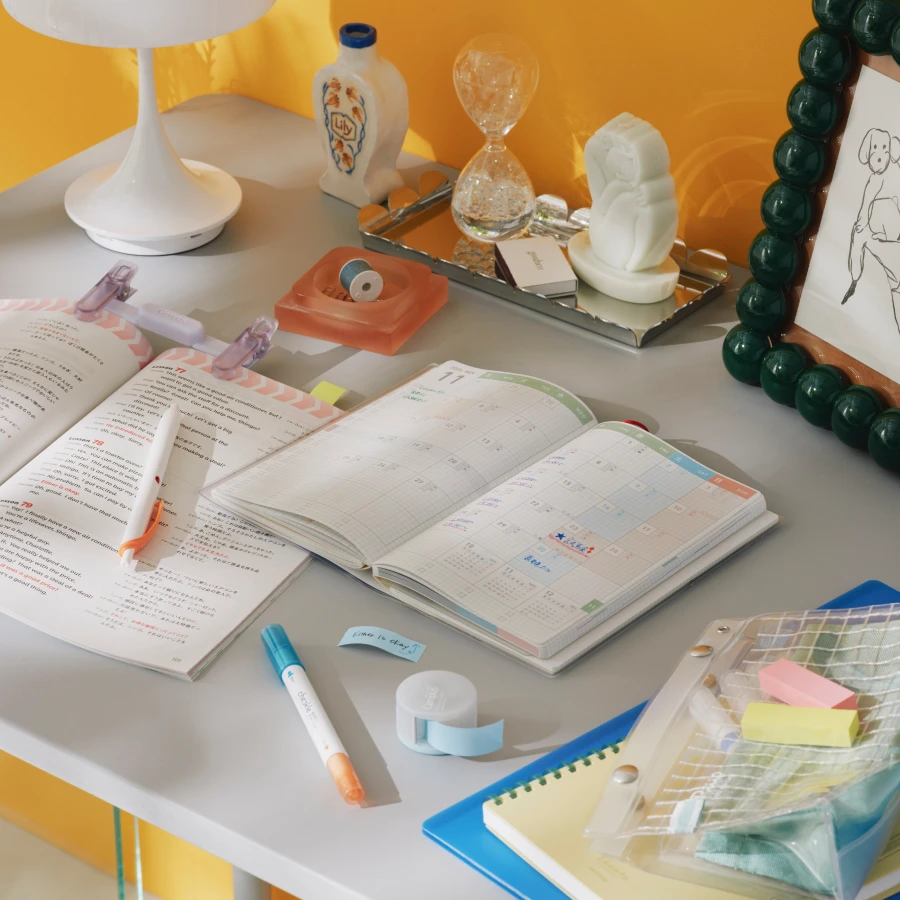

また、服部さんが続けているのが、ジャーナリングやスクラップブック。ジャーナリングは頭の中のモヤモヤを一度書き出して“外部化”を、スクラップブックはチケットや資料などを貼って記憶の整理に生かしているそう。

「最近は大企業などでも取り入れられているジャーナリング。私は夜中とかカフェとかで思いついたことをバーッと書き出すんです。すると、頭の中が整理されてスッキリします。そうすることで、自分の心が可視化されて『よし、次はこれをやろう』って前に進めるんですよね」

一方のスクラップブックは「ただ貼っていくだけ」ですが、「あとから見返すと“自分の関心の流れ”がよくわかっておもしろい」のだそう。日々の気になることを可視化することで、無意識の好奇心が記録されていく。視覚的な記録であるスクラップブックと、思考を文字で整理するジャーナリング。どちらも服部さんにとって、自分の内側を知るための大切なツールとなっています。

学びと仕事をより楽しくする4つのコクヨ文房具

「ノートとペンさえあれば、どこでも頭を整理できるし、思考が動き出すんです」。そう話す服部さんにとって文房具は、編集者としても研究者としても常に身近な存在だったといいます。

今回は、そんな服部さんにコクヨの担当者が4つの文房具をおすすめ。実際に試していただくと、学びや仕事に役立つアイデアが次々と飛び出してきました。

① リサーチラボノート

まず手に取ったのは、研究者向けに開発した「リサーチラボノート」。研究だけでなく、自分だけの知のアーカイブとしての活用を考えているようです。

「これ、すごくないですか? ページそれぞれにナンバリングされてるんですよ。どこに何を書いたかがすぐに分かるし、書き忘れも防げそうです。研究だけじゃなく、編集の企画メモにも使えそうですね」

② ドットライナー

次に試したのは、テープのり「ドットライナー」。実は既に愛用しているのだそう。

「YouTubeのASMR動画で聞いて、音があまりにも心地よくてつい欲しくなってしまって。今はスクラップブックでチケットや資料を貼る時などに使っています。スティックのりより手軽だし、見た目もスマート。最近は柄つきのものまであって、使っていてテンションが上がりますね」

③ キャンパス 教科書やプリントにもっと書き足せるノートふせん

続いては、キャンパスノートの紙で作った折りたためる「ノートふせん」。書き足したいときに追記できる、頼もしい存在になりそうな予感です。

「この発想はすごい! まるでデジタルデバイスのように紙のノートを拡張できてしまうなんて。ノートに英語のフレーズをまとめていると、書いているうちに入りきらなくなるんですよね。でも次のページにいきたくないというときにぴったりです。折れ線がついていて、きれいに畳めるのも気持ちがいいです」

④ キャンパス スキマに書き足すロールふせん

最後に手に取ったのは、「ロールふせん」。毎日のようにTODOを書き出すという服部さんは、この付せんを使ってスケジュール管理することを考えているようです。

「いつもはコピー用紙や裏紙に予定を書き出して、終わったらペンで消していっているんですけど、この付せんで予定管理するのもいいですね! 今日やることを付せんに書いて紙に貼る。予定が変更になったら付せんごと移せばいいし、終わったら剥がせばいい。物理的にも一区切りできて達成感を得られて良さそうです」

何事にも好奇心を持って人生を切り開いてきた服部さん。最後に好奇心とは何かを問えば、「自分の中から自然に湧き上がるもの」と返してくれました。そうした好奇心の芽をすくい取り、記録し、育てるためにも、コクヨの文房具は心強い相棒になってくれるはずです。