“B面”で街の

魅力を再発見!

カルチャースナック

コクヨの挑戦「ヨコク」を描く社員たち。

今回は、カルチャースナックを立ち上げたメンバーのヨコク「ワーカーのB面でオフィス街をアップデートします!?」に込めた想いに迫ります。

この記事は約5分で読めます

INDEX

Profile

値賀 千尋(ちが・ちひろ)

グローバルワークプレイス事業本部 ビル・エリアリノベーション室

Profile

鬼塚 愛(おにづか・めぐみ)

取締役室

Profile

髙橋 絵里(たかはし・えり)

グローバルワークプレイス事業本部 ビル・エリアリノベーション室

品川・港南エリアを舞台に、ワーカーのもう一つの顔=“B面”を持ち寄って街の魅力を再発見するイベント

オフィスを街にひらく、その出発点

インタビューに答える鬼塚

―まず、カルチャースナックを立ち上げた背景から教えてください。

鬼塚:2021年、THE CAMPUSを大きくリニューアルして「オフィスを街にひらく」というコンセプトを掲げ、それを体現する施策のひとつとしてパブリックイベントの共催を始めました。様々な主催者の企画に直に触れたり、イベントによっては土日の2日間で6,000人規模の来場があることもあり、受け入れ動線や安全管理、当日の運営など“場をひらくための設計”の知見が一気に溜まっていきました。

一方で、共催だけでは近隣企業や地域の皆さんと“横でつながる”感覚が育ちにくく、もっと日常的に交わる催しを自分たちの責任で主催することが必要なのではと思うようになりました。それがカルチャースナックの構想の出発点です。

インタビューに答える高橋

髙橋:私の起点は2022年に始めた「オフィス街をもっとおもしろくデザインしていこう」という部門内での有志活動です。その頃から企画の芽は育てていたものの、なかなか提案の機会が掴めず、塩漬けの期間が続いていて……。転機は2023年末、ビルリノベーション事業の立ち上げに合わせて「まずは品川を舞台に自分たちでやってみよう」と背中を押され、正式に動き出しました。そのタイミングでパブリックイベントに知見がある鬼塚さんに声を掛けて、具体的に企画が走り出しました。

インタビューに答える値賀

―「オフィス街をもっとおもしろくしたい」という文脈で、なぜ“B面”に着目したのでしょうか?

値賀:肩書きや名刺に書かれた“A面”だけを並べても、人はなかなか交わりません。人が自然に近づけるのは、その人らしさ―――趣味や特技、仕事以外のつくり手としての顔である“B面”が見えた瞬間だと感じています。だからこそ、B面同士が出会える場を作りたかったんです。最初に描いたイメージは、PARKに人が思い思いに集まり、仕事と暮らしの輪郭がゆるやかに溶け合う風景です。例えば、相手の趣味を知ると親近感が生まれる。そんな日常の体験を企画の軸に据えました。

髙橋:B面という言葉への共感は想像以上で、多くの企業や地域の方々が反応してくれました。所属を超えて“個”が交わる場を作りたい、社員同士の交流を促したい……多くの企業が似た課題感を持っていて、企業へのアプローチと、地域の個人やコミュニティへのアプローチの両輪で仲間を募っていきました。

全員の「やり切る!」という想いが推進力

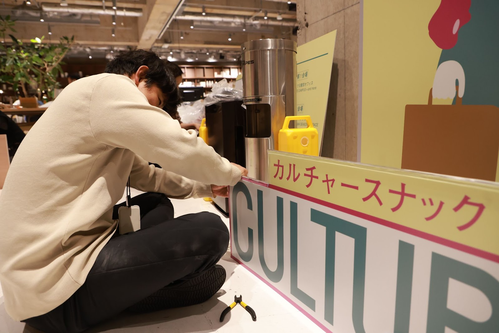

2024年開催時の事前準備の様子

プロジェクトメンバー自らがヘルメットを被り設営も!

―イベントをゼロから立ち上げるとなると、大変なことも多かったのでは?

髙橋:一番避けたかったことは目的が縮小化してしまうことでした。楽しいだけの催しで終わらせず、日常からオフィス街の価値を変えることがゴール。判断に迷ったら「なぜやるのか」という原点に立ち返り、上段の目的を言葉にしてチームで共有し続けました。

値賀:前例がない為、予算配分や判断軸も自分たちで一から考える必要がありました。開催直前にコストカットの議論が出たときは正直ヒヤッとしたのですが、プロジェクトメンバーが誰一人後ろ向きにはならず、「やるならとことんやり切る!」というムードが前に進む力になったと思っています。

イベントの象徴B型コタツで、同時多発のコミュニケーションを促す

―街にひらかれた空間にするために工夫したことは何でしょうか?

髙橋:巨大な“B型コタツ”はイベントの象徴になりました。小さなテーブルを点在させる構成だとどうしてもグループ単位での交流に終わってしまいますが、あのスケールだからこそ知らない人同士が自然に座り、会話が同時多発的に生まれたのが良かったと思っています。

鬼塚:最初、図面で見たときの第一声は「でかい!」でした(笑)。ですが実装してみると、常に誰かが座っていて自然に一部の人が入れ替わっていって……。設計者が描く象徴の力を肌で実感することができました。

“自分発”の好奇心に耳を傾ける

―カルチャースナックを通して、世の中の人たちにどんな変化を起こしたいですか?

値賀:今の世の中、どちらかというと周りから求められることに対して応えようとする空気が強い気がします。ですが、本当に大事なのは“自分発”の好奇心ではないでしょうか。まずはその芽を育てないと、チャンスが来ても動けません。カルチャースナックは、外から与えられたお題ではなく、まさに“自分が気になっていること”から始めていい場です。ふと湧き上がってくる純粋な興味を大切にする。その小さな芽を会社が後押ししてくれた―――この事実自体が、社員や社会への良いメッセージだと感じています。実際に周りからも「会社が背中を押してくれるなんて羨ましい」と言われたこともありました。

鬼塚:私は昔から八方美人なところがあって、それを続けているうちに「自分は何をしている時が一番嬉しいのか」がだんだんと分からなくなっていたんです。そんな中、カルチャースナックで皆さんが自分の“B面”を思いきり解放している姿を間近で見て、正直「羨ましいな」と思う気持ちにも気づきました。私も自分の内側から湧いてくる「これが好き」「これをやってみたい」という好奇心にもっと耳を澄ませたい。その気付きを、同じように迷っている人たちとも分かち合えたらと思っています。

髙橋:刺激したいのは”自分の興味に素直になる気持ち“です。つい「言ったら笑われるかも」「仕事と関係ないかも」と自分でブレーキをかけてしまうことでも、まずは口に出してみる、形にしてみる、そして互いに応援し合う。カルチャースナックが、その最初の一歩を後押しできたら嬉しいですね。

“ハレ”から“ケ”へ、日常をデザインする

―カルチャースナックを通してどのような社会を実現したいですか?

髙橋:労働人口の減少など、オフィス街には課題が山積みです。だからこそ「働きがい」を軸に、街全体を元気にしたいと思っています。今のオフィス街はどうしても肩書きや職務など、いわゆるA面が前に出がちです。そんなどこか堅いオフィス街の中に、共感を生み出しやすいテーマであるB面から小さな挑戦ができる場や機会をを増やしていきたいと考えています。

具体的には、オフィスの外でも仲間や居場所が見つかる、A面でもB面でも「もう一歩踏み出してみよう」と思える空気が生まれる、さらには単なる受発注の関係を超えたパートナーシップが育つ―――。そんな変化を期待しています。カルチャースナックがその呼び水になれたら嬉しいです。

鬼塚:会社名や肩書きは一旦脇に置いて、「一緒にやろう」と横でつながれる関係をカルチャースナックを通して広げたいです。そして、何を“人生を謳歌している”と感じるかは人それぞれですが、胸を張ってそう言える人たちが溢れる社会を作っていきたいと思っています。

―最後に、カルチャースナックの今後の展望を教えてください!

髙橋:2024年の初回は“ハレの日”として4日間のフェス形態で開催しましたが、2025年はそこに「日常をどうデザインするか」を重ねたいと思います。本番以外にも出展者の皆さんの出展準備を応援するような取組みや、出展者のことを知れる展示などを企画しています。ぜひ多くの方に足を運んでいただけると嬉しいです!